Люминесцентная лампа (ЛЛ) представляет собой стеклянную трубку, заполненную инертным газом (Ar, Ne, Kr) с добавлением небольшого количества ртути. На концах трубки имеются металлические электроды для подачи напряжения, электрическое поле которого приводит к пробою газа, возникновению тлеющего разряда и появлению электрического тока в цепи. Свечение газового разряда бледно-голубого оттенка, в видимом световом диапазоне очень слабое.

Но в результате электрического разряда большая часть энергии переходит в невидимый, ультрафиолетовый диапазон, кванты которого, попадая в фосфорсодержащие составы (люминофорные покрытия) вызывают свечение в видимой области спектра. Меняя химический состав люминофора, получают различные цвета свечения: для ламп дневного света (ЛДС) разработаны различные оттенки белого цвета, а для освещения в декоративных целях можно выбрать лампы иного цвета. Изобретение и массовый выпуск люминесцентных ламп – это шаг вперед по сравнению с малоэффективными лампами накаливания.

Ток в газовом разряде растет лавинообразно, что приводит к резкому падению сопротивления. Для того чтобы электроды люминесцентной лампы не вышли из строя от перегрева, последовательно включается дополнительная нагрузка, ограничивающая величину тока, так называемый балластник. Иногда для его обозначения употребляют термин дроссель.

Используются два вида балластников: электромагнитный и электронный. Электромагнитный балласт имеет классическую, трансформаторную комплектацию: медный провод, металлические пластины. В электронных балластниках (electronic ballast) применяются электронные компоненты: диоды, динисторы, транзисторы, микросхемы.

Для первоначального поджига (пуска) разряда в лампе в электромагнитных устройствах дополнительно используется пусковое устройство – стартер. В электронном варианте балластника эта функция реализована в рамках единой электрической схемы. Устройство получается легким, компактным и объединяется единым термином – электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Массовое применение ЭПРА для люминесцентных ламп обусловлено следующими достоинствами:

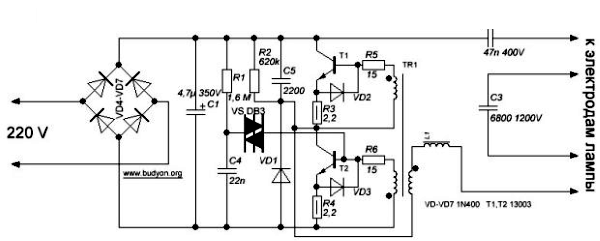

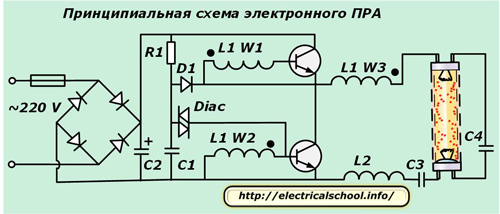

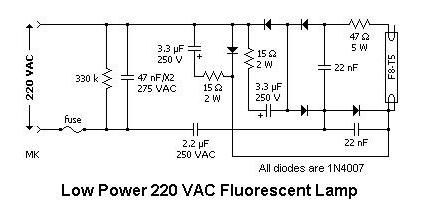

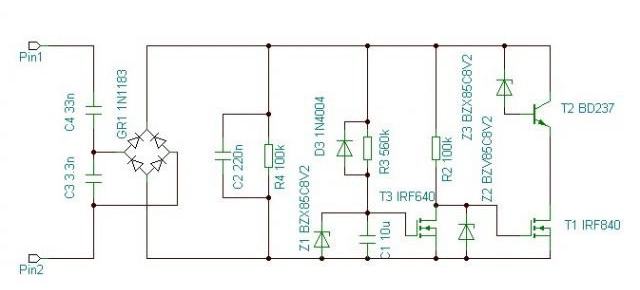

ЭПРА – это электронная плата, начиненная электронными компонентами. Принципиальная схема включения (Рис. 1) и один из вариантов схемы балласта (Рис. 2) приведены на рисунках.

Люминесцентная лампа, С1 и С2 – конденсаторы

Электронные балласты могут иметь разное схемотехническое решение в зависимости от примененных комплектующих. Выпрямление напряжения производится диодами VD4–VD7 и далее фильтруется конденсатором C1. После подачи напряжения начинается зарядка конденсатора С4. При уровне 30 В пробивается динистор CD1 и открывается транзистор T2, затем включается в работу автогенератор на транзисторах T1, T2 и трансформаторе TR1. Резонансная частота последовательного контура из конденсаторов С2, С3, дросселя L1 и генератора близки по величине (45–50 кГц). Режим резонанса необходим для устойчивой работы схемы. Когда напряжение на конденсаторе С3 достигнет величины пуска, лампа зажигается. При этом снижается регулирующая частота генератора и напряжения, а дроссель ограничивает ток.

В случае отсутствия возможности быстрой замены вышедшего из строя ЭПРА можно попытаться отремонтировать балластник самостоятельно. Для этого выбираем следующую последовательность действий для устранения неисправности:

Сравнительно недавно стали широко использоваться в быту люминесцентные энергосберегающие лампы, адаптированные под стандартные патроны для простых ламп накаливания – Е27, Е14, Е40. В этих устройствах электронные балласты находятся внутри патрона, поэтому ремонт этих ЭПРА теоретически возможен, но на практике проще купить новую лампу.

На фото показан пример такой лампы марки OSRAM, мощностью 21 ватт. Следует заметить, что в настоящее время позиции этой инновационной технологии постепенно занимают аналогичные лампы со светодиодными источниками. Полупроводниковая технология, непрерывно совершенствуясь, позволяет быстрыми темпами достигнуть цены на ЛДС, стоимость которых остается практически неизменной.

Лампы T8 имеют диаметр стеклянной колбы 26 мм. Широко используемые лампы T10 и T12 имеют диаметры 31,7 и 38 мм соответственно. Для светильников обычно применяют ЛДС мощностью 18 Вт. Лампы T8 не теряют работоспособности при скачках питающего напряжения, но при понижении напряжения более чем на 10% зажигание лампы не гарантируется. Температура окружающего воздуха также влияет на надежность работы ЛДС T8. При минусовых температурах снижается световой поток, и могут происходить сбои в зажигании ламп. Лампы T8 имеют срок службы от 9 000 до 12 000 часов.

Сделать простейший светильник из двух ламп можно следующим образом:

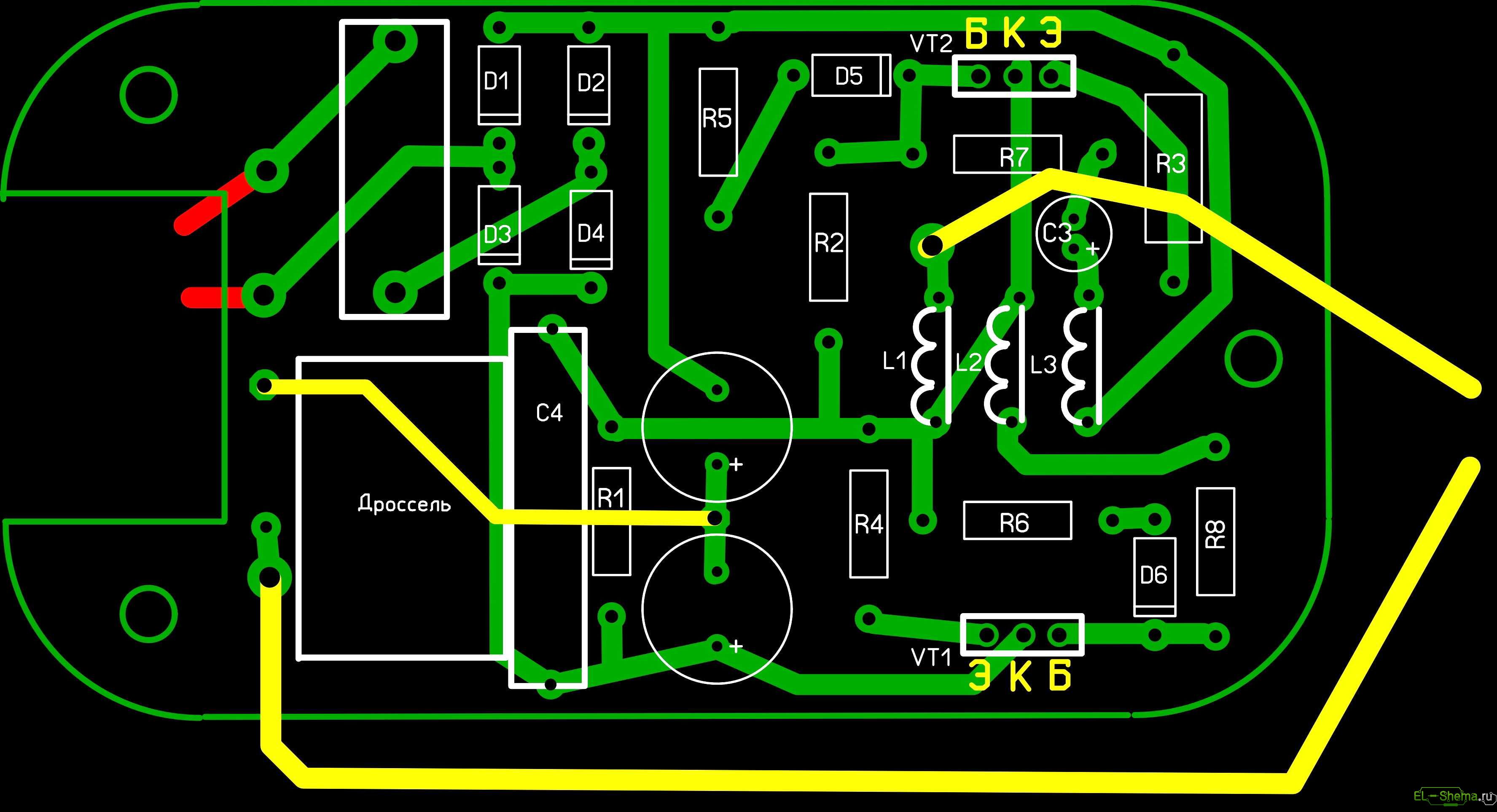

Занятий, с достаточным световым потоком и в тоже время экономичного, подвигло, можно даже сказать, на некоторые искания и пробу вариантов. Сначала использовал обычную небольшую лампу прищепку, поменял её на маленький настольный люминесцентный светильник, затем был 18 ваттный люминесцентный светильник «потолочно - настенного» варианта китайского производства. Последнее понравилось более всего, но крепление непосредственно самой лампы в арматуре было несколько занижено, буквально на два - три сантиметра, однако «для полного счастья» их и не хватало. Выход нашёл в том, чтобы сделать тоже самое, но по своему. Так как работа имевшегося ЭПРА нареканий не вызывала логично было схему повторить.

Это большая часть данного ЭПРА, дроссель и конденсатор у китайцев сюда не вошли.

Собственно добросовестно срисованная с печатной платы схема. Номинал электронных компонентов, позволяющих это сделать, определялся не только «по внешнему виду», но и при помощи замеров, с предварительным выпаиванием компонентов из платы. На схеме номинал резисторов указан в соответствии с цветовой маркировкой. Только в отношении дросселя позволил себе не разматывать имеющийся для определения количества витков, а замерил сопротивление намотанного провода (1,5 Ом при диаметре 0,4 мм) - сработало.

Первая сборка на монтажной плате. Номиналы компонентов подбирал скрупулёзно, невзирая на габариты и количество, и был вознаграждён - лампочка зажглась с первого раза. Ферритовое кольцо (10 х 6 х 4,5 мм) от энергосберегающей лампочки, его магнитная проницаемость неизвестна, диаметр провода катушек на него намотанных 0,3 мм (без изоляции). Первый пуск в обязательнейшем порядке через лампочку накаливания в 25 Вт. Если она горит а люминесцентная первоначально мигает и тухнет - увеличивайте (постепенно) номинал С4, когда всё заработало и ничего подозрительного обнаружено не было, и убрал лампу накаливания, то уменьшил его номинал до первоначального значения.

В какой-то мере ориентируясь на печатную плату первоисточника, нарисовал печатку под имеющийся подходящий корпус и электронные компоненты.

Протравил платку и собрал схему. Уже предвкушал момент, когда буду доволен собой и рад бытию. Но, схема, собранная на печатной плате отказалась работать. Пришлось вникать и заниматься подбором резисторов и конденсаторов. На момент установки ЭПРА по месту эксплуатации С4 имел ёмкость 3n5, С5 - 7n5, R4 сопротивление 6 Ом, R5 - 8 Ом, R7 - 13 Ом.

Светильник «вписался» не только в дизайн, лампа, поднятая до упора вверх, дала возможность комфортно пользоваться полочкой внутри ниши секретера. Уют в «помещении» наводил Babay.

Класс газоразрядных источников света, к которому относятся люминесцентные лампы, требует использования специальной аппаратуры, осуществляющей прохождение дугового разряда внутри стеклянного герметичного корпуса.

Ее форма изготавливается в виде трубки. Она может быть прямой, изогнутой или закрученной.

Поверхность стеклянной колбы внутри покрыта слоем люминофора, а на ее концах расположены вольфрамовые нити накала. Внутренний объем герметичен, заполнен инертным газом невысокого давления с парами ртути.

Свечение люминесцентной лампы происходит за счет создания и поддержания разряда электрической дуги в инертном газе между нитями накала, которые работают по принципу термоэлектронной эмиссии. Для ее протекания через вольфрамовую проволоку пропускается электрический ток, обеспечивающий нагрев металла.

Одновременно межу нитями накала прикладывается высокая разность потенциалов, обеспечивающая энергию протекания электрической дуги между ними. Пары ртути улучшают путь тока для нее в среде инертного газа. Слой люминофора преобразовывает оптические характеристики потока исходящих световых лучей.

Обеспечением прохождения электротехнических процессов внутри люминесцентной лампы занимается пускорегулирующая аппаратура . Ее сокращенно называют аббревиатурой ПРА.

Типы пускорегулирующих аппаратов

В зависимости от используемой элементной базы устройства ПРА могут быть выполнены двумя способами:

1. электромагнитной конструкцией;

2. электронным блоком.

Первые модели люминесцентных ламп работали исключительно за счет первого метода. Для этого применялись:

стартер;

дроссель.

Электронные блоки появились не так давно. Их стали выпускать после массового, бурного развития предприятий, производящих современный ассортимент электронной базы на основе микропроцессорных технологий.

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты

Принцип работы люминесцентной лампы с электромагнитным ПРА (ЭМПРА)

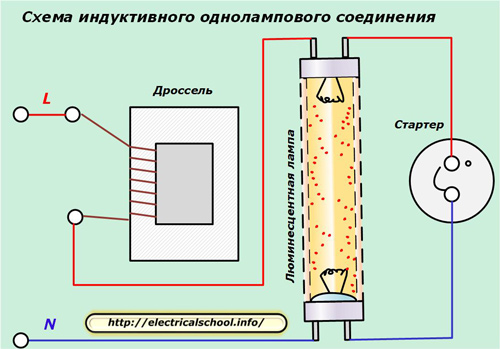

Стартерная схема запуска с подключением электромагнитного дросселя считается традиционной, классической. Благодаря относительной простоте и дешевизне она остается популярной, продолжает массово использоваться в схемах освещения.

После подачи сетевого питания на лампу напряжение через обмотку дросселя и вольфрамовые нити накала подводится к . Он создан в виде малогабаритной газоразрядной лампы.

Поступившее на ее электроды напряжение сети вызывает между ними тлеющий разряд, формирующий свечение инертного газа и нагрев его среды. Находящийся рядом воспринимает его, изгибается. изменяя свою форму, и замыкает промежуток между электродами.

В цепи электрической схемы образуется замкнутый контур и по нему начинает течь ток, нагревая нити накала люминесцентной лампы. Вокруг них образуется термоэлектронная эмиссия. Одновременно происходит разогрев паров ртути, находящихся внутри колбы.

Образовавшийся электрический ток примерно наполовину снижает напряжение, приложенное от сети на электроды стартера. Тлеющий между ними разряд снижается, а температура падает. Биметаллическая пластина уменьшает свой изгиб, разъединяя цепь между электродами. Ток через них прерывается, а внутри дросселя создается ЭДС самоиндукции. Она мгновенно создает кратковременный разряд в подключенной к ней схеме: между нитями накала люминесцентной лампы.

Его величина достигает нескольких киловольт. Ее хватает для создания пробоя среды инертного газа с подогретыми парами ртути и разогретыми нитями накала до состояния термоэлектронной эмиссии. Между концами лампы возникает электрическая дуга, являющаяся источником света.

В то же время величины напряжения на контактах стартера не хватает для пробоя его инертного слоя и повторного замыкания электродов биметаллической пластины. Они так и остаются в разомкнутом состоянии. Стартер в дальнейшей схеме работы участие не принимает.

После запуска свечения ток в цепи необходимо ограничивать. Иначе возможно перегорание элементов схемы. Эта функция тоже возложена на . Его индуктивное сопротивление ограничивает возрастание тока, предотвращает выход лампы из строя.

Схемы подключения электромагнитных ПРА

На основе изложенного выше принципа работы люминесцентных ламп для них создаются различные схемы подключения через пускорегулирующую аппаратуру.

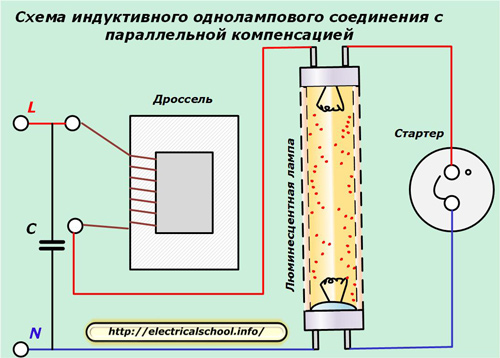

Самой простой является включение дросселя и стартера на одну лампу.

При таком способе в схеме питания возникает дополнительное индуктивное сопротивление. Чтобы уменьшить реактивные потери мощности от его действия используют компенсацию за счет включения на входе схемы конденстора, сдвигающего угол вектора тока в противовположную сторону.

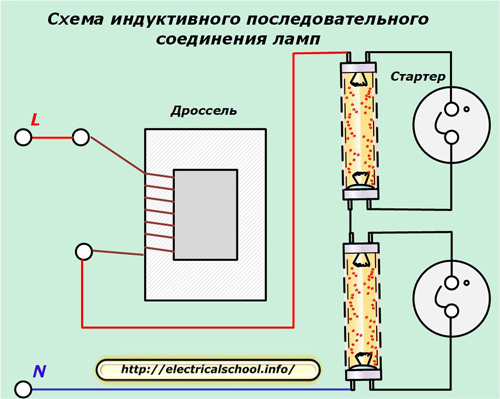

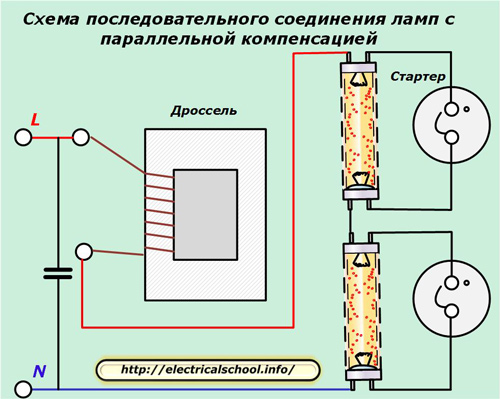

Если мощность дросселя позволяет использовать его для работы нескольких люминесцентных ламп, последние собирают в последовательные цепочки, а для запуска каждой используют индивидуальные стартеры.

Когда требуется компенсировать действие индуктивного сопротивления, то применяют тот же прием, что и раньше: подключают компенсационный конденсатор.

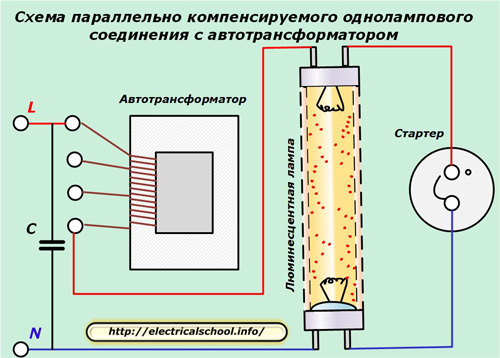

Вместо дросселя можно использовать в схеме автотрансформатор, который обладает тем же индуктивным сопротивлением и позволяет регулировать величину выходного напряжения. Компенсацию потерь активной мощности на реактивной составляющей осуществляют подключением конденсатора.

Может использоваться для освещения несколькими лампами, подключаемыми по последовательной схеме.

При этом важно создавать резерв его мощности для обеспечения надежной работы.

Недостатки эксплуатации электромагнитных ПРА

Габариты дросселя требуют создания отдельного корпуса для пускорегулирующей аппаратуры, занимающего определенное пространство. При этом он издает хоть и небольшой, но посторонний шум.

Конструкция стартера не отличается надежностью. Периодически лампы гаснут из-за его неисправностей. При отказе стартера происходит фальстарт, когда можно визуально наблюдать несколько вспышек до начала стабильного горения. Это явление влияет на ресурс нитей накала.

Электромагнитные ПРА создают относительно высокие потери энергии, снижают КПД.

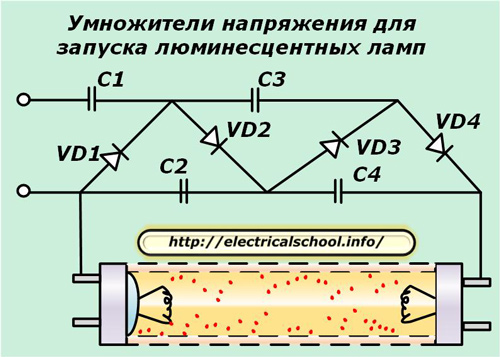

Умножители напряжения в схемах запуска люминесцентных ламп

Эта схема часто встречается в любительских разработках и не используется в промышленных образцах, хотя не требует сложной элементной базы, проста в изготовлении, работоспособна.

Принцип ее работы заключается в ступенчатом увеличении питающего напряжения сети до значительно бо́льших значений, вызывающих пробой изоляции среды инертного газа с парами ртути без их разогрева и обеспечения термоэлектронной эмиссии нитей накала.

Такое подключение позволяет использовать даже баллоны ламп с перегоревшими нитями накала. Для этого в их схеме с обеих сторон колбы просто шунтируют внешними перемычками.

Подобные схемы обладают повышенной опасностью к поражению человека электрическим током. Ее источником является выходящее с умножителя напряжение, которое можно довести до киловольта и больше.

Мы не рекомендуем эту схему к использованию и публикуем ее для разъяснения опасности создаваемых ею рисков. Заостряем на этом вопросе ваше внимание специально: сами не применяйте этот способ и предупреждайте своих коллег об этом главном недостатке.

Электронные пускорегулирующие аппараты

Особенности работы люминесцентной лампы с электронным ПРА (ЭПРА)

Все физические законы, происходящие внутри стеклянной колбы с инертным газом и парами ртути для образования разряда дуги и свечения остались без изменений в конструкциях ламп, управляемых электронными пускорегулирующими устройствами.

Поэтому алгоритмы работы ЭПРА остались теми же, что и у их электромагнитных аналогов. Просто старая элементная база заменена современной.

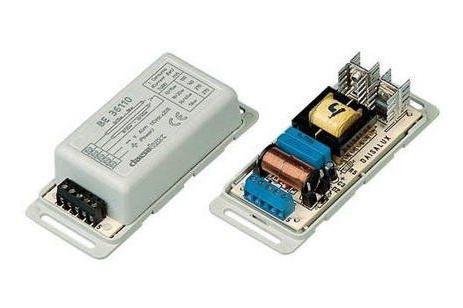

Это обеспечило не только высокую надежность пускорегулирующей аппаратуры, но и ее маленькие габариты, позволяющие устанавливать ее в любом подходящем месте, даже внутри цоколя обычной лампочки Е27, разработанного еще Эдисоном для ламп накаливания.

По этому принципу работают малогабаритные энергосберегающие светильники с люминесцентной трубкой сложной закрученной формы, которые по габаритам не превышают лампы накаливания и создаются для подключения к сети 220 через старые патроны.

В большинстве случаев для электриков, занимающихся эксплуатацией люминесцентных ламп, достаточно представлять простую схему подключения, выполненную с большим упрощением из нескольких составных частей.

Из электронного блока ЭПРА для эксплуатации выделяются:

входная цепь, подключаемая к сети питания 220 вольт;

две выходных цепи №1 и №2, присоединяемые к соответствующим нитям накала.

Обычно электронный блок выполняется с высокой степенью надежности, длительным ресурсом. На практике чаще всего у энергосберегающих ламп при эксплуатации происходит разгерметизация корпуса колбы по разным причинам. Из него сразу уходит инертный газ и пары ртути. Такая лампа уже не загорится, а электронный блок у нее остается в исправном состоянии.

Его можно использовать повторно, подключить на колбу соответствующей мощности. Для этого:

цоколь лампы аккуратно разбирают;

из него извлекают электронный блок ЭПРА;

помечают пару проводов, задействованных в схеме питания;

маркируют проводники выходных цепей на нити накала.

Устройство электромагнитных ПРА

Конструктивно электронный блок состоит из нескольких частей:

фильтра, устраняющего и блокирующего электромагнитные помехи, поступающие из питающей сети в схему или создаваемые электронным блоком при работе;

выпрямителя синусоидальных колебаний;

схемы коррекции мощности;

сглаживающего фильтра;

инвертора;

электронного балласта (аналог дросселя).

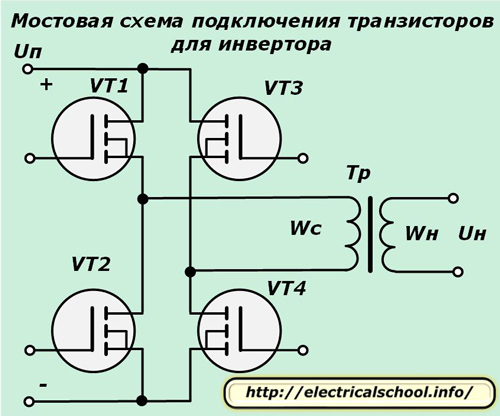

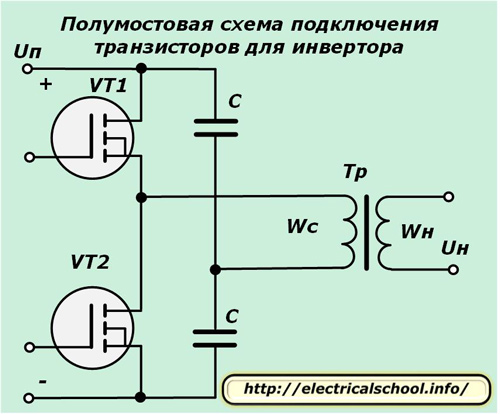

Электрическая схема инвертора работает на мощных полевых транзисторах и создается по одному из типовых принципов: мостовой или полумостовой схеме их включения.

В первом случае работает четыре ключа в каждом плече моста. Такие инверторы создаются для преобразования больших мощностей у осветительных систем в сотни ватт. Полумостовая схема содержит всего два ключа, обладает меньшим КПД, используется чаще.

Обе схемы управляются от специального электронного блока - микродрайвера.

Как работает электронная ПРА

Для обеспечения надежного свечения люминесцентной лампы алгоритмы ЭПРА разбиты на 3 технологических этапа:

1. подготовительный, связанный с первоначальным нагревом электродов с целью увеличения термоэлектронный эмиссии;

2. поджигание дуги подачей импульса высоковольтного напряжения;

3. обеспечение стабильного протекания дугового разряда.

Такая технология позволяет быстро включать лампу в работу даже при отрицательной температуре, обеспечивает мягкий запуск и выдачу минимально необходимого напряжения между нитями накала для хорошего свечения дуги.

Одна из простых принципиальных схем подключения электронного ПРА к люминесцентной лампе показана ниже.

Диодный мост на входе выпрямляет переменное напряжение. Его пульсации сглаживаются конденсатором С2. После него работает двухтактный инвертор, включенный по полумостовой схеме.

В его состав входят 2 n-p-n транзистора, создающие колебания высокой частоты, которые управляющими сигналами подаются в противофазе на обмотки W1 и W2 трехобмоточного тороидального в/ч трансформатора L1. Его оставшаяся обмотка W3 выдает высокое резонансное напряжение на люминесцентную лампу.

Таким образом, при включении питания до начала зажигания лампы в резонансном контуре создается максимальный ток, который обеспечивает нагрев обеих нитей накала.

Параллельно лампе подключен конденсатор. На его обкладках создается большое резонансное напряжение. Оно запускает электрическую дугу в среде инертных газов. Под ее действием обкладки конденсатора закорачиваются и резонанс напряжений прерывается.

Однако свечение лампы не прекращается. Она продолжает работать автоматически за счет оставшейся доли приложенной энергии. Индуктивное сопротивление преобразователя регулирует ток, проходящий через лампу, поддерживает его в оптимальном диапазоне.

Модели между собой отличаются по номинальному напряжению, сопротивлению и перегрузке. Современные устройства способны работать в экономном режиме. Подключение балластов осуществляется через контроллеры. Как правило, они применяются электродного типа. Также схема подключения модели предполагает применение переходника.

Схемы электронных балластов включают в себя набор трансиверов. Контакты у моделей применяются коммутируемого типа. Обычное устройство состоит из до 25 пФ. Регуляторы в устройствах могут применяться операционного либо проводникового типа. Стабилизаторы в балластах устанавливаются через обкладку. Для поддержания рабочей частоты в устройстве имеется тетрод. Дроссель в данном случае крепится через выпрямитель.

Балласт электронный (схема 2х36) низкого КПД подходит для ламп на 20 Вт. Стандартная схема включает в себя набор расширительных трансиверов. Пороговое напряжение у них составляет 200 В. Тиристор в устройствах данного типа используется на обкладке. С перегрузками борется компаратор. У многих моделей используется преобразователь, который работает при частоте 35 Гц. С целью повышения напряжения применяется тетрод. Дополнительно используются переходники для подключения балластов.

Электронный балласт (схема подключения показана ниже) имеет один транзистор с выходом на обкладку. Пороговое напряжение элемента равняется 230 В. Для перегрузок используется компаратор, который работает на низких частотах. Данные устройства хорошо подходят для ламп мощностью до 25 Вт. Стабилизаторы довольно часто применяются с переменными транзисторами.

Во многих схемах используются преобразователи, и рабочая частота у них равняется 40 Гц. Однако она может повышаться при возрастании перегрузок. Также стоит отметить, что у балластов используются динисторы для выпрямления напряжения. Регуляторы часто устанавливаются за трансиверами. Операционные налоги выдают частоту не более 30 Гц.

Балласт электронный (схема 2х36) для ламп на 15 Вт собирается с интегральными трансиверами. Тиристоры в данном случае крепятся через дроссель. Также стоит отметить, что есть модификации на открытых переходниках. Они выделяются высокой проводимостью, но работают при низкой частоте. Конденсаторы используются только с компараторами. при работе доходит до 200 В. Изоляторы используются только в начале цепи. Стабилизаторы применятся с переменным регулятором. Проводимость элемента составляет не менее 5 мк.

Электрическая схема электронного балласта для ламп на 20 Вт подразумевает применение расширительного трансивера. Транзисторы стандартно используются разной емкости. В начале цепи они устанавливаются на 3 пФ. У многих моделей показатель проводимости доходит до 70 мк. При этом коэффициент чувствительности сильно не снижается. Конденсаторы в цепи используются с открытым регулятором. Понижение рабочей частоты осуществляется через компаратор. При этом выпрямление тока происходит благодаря работе преобразователя.

Если рассматривать схемы на фазовых трансиверах, то там имеется четыре конденсатора. Емкость у них стартует от 40 пФ. Рабочая частота балласта поддерживается на уровне 50 Гц. Триоды для этого используются на операционных регуляторах. Для понижения коэффициента чувствительности можно встретить различные фильтры. Выпрямители довольно часто используются на подкладках и устанавливаются за дросселем. Проводимость балласта в первую очередь зависит от порогового напряжения. Также учитывается тип регулятора.

Балласт электронный (схема 2х36) для ламп на 36 Вт имеет расширительный трансивер. Подключение устройства происходит через переходник. Если говорить про показатели балластов, то номинальное напряжение равняется 200 Вт. Изоляторы для устройств подходят низкой проводимости.

Также схема электронного балласта 36W включает в себя конденсаторы емкостью от 4 пФ. Тиристоры довольно часто устанавливаются за фильтрами. Для управления рабочей частотой имеются регуляторы. У многих моделей используется два выпрямителя. Рабочая частота у балластов данного типа максимум равняется 55 Гц. При этом перегрузка может сильно возрастать.

Электронный балласт Т8 (схема показана ниже) имеет два транзистора с низкой проводимостью. У моделей используются только контактные тиристоры. Конденсаторы в начале цепи имеются большой емкости. Также стоит отметить, что балласты производятся на контакторных стабилизаторах. У многих моделей поддерживается Коэффициент тепловых потерь составляет около 65 %. Компаратор устанавливается с частотой 30 Гц и проводимостью 4 мк. Триод для него подбирается с обкладкой и изолятором. Включение устройства осуществляется через переходник.

Балласт электронный (схема 2х36) с транзисторами MJE13003A включает в себя только один преобразователь, который находится за дросселем. У моделей используется контактор переменного типа. Рабочая частота у балластов составляет 40 Гц. При этом пороговое напряжение при перегрузках равняется 230 В. Триод в устройствах применяется полюсного типа. У многих моделей имеется три выпрямителя с проводимостью от 5 мк. Недостатком устройства с транзитами MJE13003A можно считать высокие тепловые потери.

Балласты с данными транзисторами ценятся за хорошую проводимость. У них малый коэффициент тепловых потерь. Стандартная схема устройства включает проводной преобразователь. Дроссель в данном случае используется с обкладкой. У многих моделей низкая проводимость, но рабочая частота равняется 30 Гц. Компараторы для модификаций подбираются на волновом конденсаторе. Регуляторы подходят только операционного типа. Всего в устройстве имеется два реле, а контакторы устанавливаются за дросселем.

Балласт на транзисторе КТ8170А1 состоит из двух трансиверов. У моделей имеется три фильтра для импульсных помех. За включение трансивера отвечает выпрямитель, который работает при частоте 45 Гц. У моделей используются преобразователи только переменного типа. Они работают при пороговом напряжении 200 В. Данные устройства замечательно подходят для ламп на 15 Вт. Триоды в контроллерах используются выходного типа. Показатель перегрузки может меняться, и это в первую очередь связано с пропускной способностью реле. Также надо помнить о емкости конденсаторов. Если рассматривать проводные модели, то вышеуказанный параметр у элементов не должен превышать 70 пФ.

Принципиальная схема электронного балласта на транзисторах КТ872А предполагает использование только переменных преобразователей. Пропускная способность составляет около 5 мк, но рабочая частота может меняться. Трансивер для балласта подбирается с расширителем. У многих моделей используется несколько конденсаторов разной емкости. В начале цепи применяются элементы с обкладками. Также стоит отметить, что триод разрешается устанавливать перед дросселем. Проводимость в таком случае составит 6 мк, а рабочая частота не будет выше 20 Гц. При напряжении 200 В перегрузка у балласта составит около 2 А. Для решения проблем с пониженной чувствительностью используются стабилизаторы на расширителях.

Электронный балласт (2х36 схема) с однополюсными динисторами способен работать при перегрузке свыше 4 А. Недостатком таких устройств является высокий коэффициент тепловых потерь. Схема модификации включает в себя два трансивера низкой проводимости. У моделей рабочая частота составляет около 40 Гц. Кондукторы крепятся за дросселем, а реле устанавливается только с фильтром. Также стоит отметить, что у балластов имеется проводниковый транзистор.

Конденсатор используется низкой и высокой емкости. В начале цепи применяются элементы на 4 пФ. Показатель сопротивления на этом участке составляет около 50 Ом. Также надо обратить внимание на то, что изоляторы используются только с фильтрами. Пороговое напряжение у балластов при включении равняется примерно 230 В. Таким образом, модели можно использовать для ламп разной мощности.

Двухполюсные динисторы в первую очередь обеспечивают высокую проводимость у элементов. Электронный балласт (2х36 схема) производится с компонентами на коммутаторах. При этом регуляторы используются операционного типа. Стандартная схема устройства включает в себя не только тиристор, но и набор конденсаторов. Трансивер при этом используется емкостного типа, и у него высокая проводимость. Рабочая частота элемента составляет 55 Гц.

Основной проблемой устройств является низкая чувствительность при больших перегрузках. Также стоит отметить, что триоды способны работать только при повышенной частоте. Таким образом, лампы часто мигают, а вызвано это перегревом конденсаторов. Чтобы решить эту проблему, на балласты устанавливаются фильтры. Однако они не всегда способны справиться с перегрузками. В данном случае стоит учитывать амплитуду скачков в сети.