Сгорела энергосберегающая лампа? Конечно проще её выбросить в мусорку, ну а если таких неисправных энергосберегающих ламп уже целая полка, то можно попытаться отремонтировать ее своими руками и сделать из них хотя бы одну, но уже исправную.

Данная лампа перегорает двумя способами:

горит электронная схема

, а именно вылетает схема электронного балласта (диодный мостик, транзисторы и низкоомные резисторы в цепи эммитера, иногда шунтирующие диоды)

перегорает спираль накала (лампа как правило просто не включается или зажигается, мигая, очень долго)

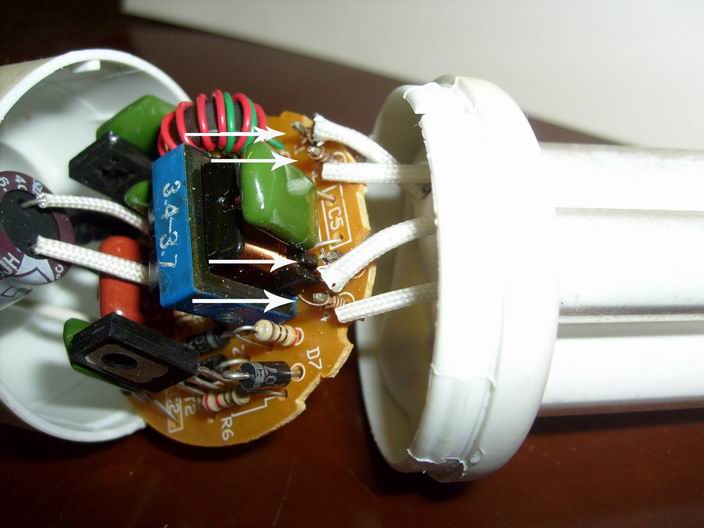

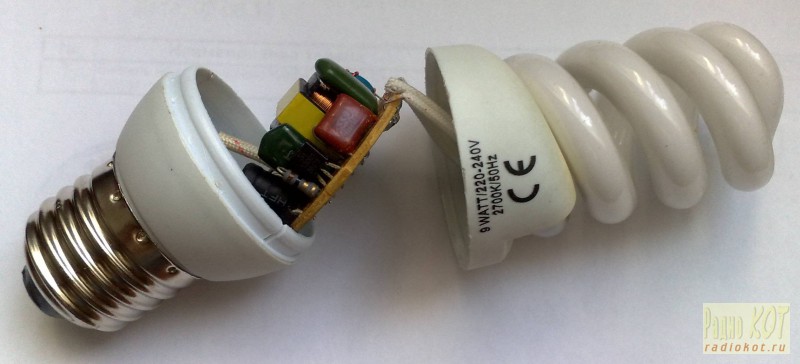

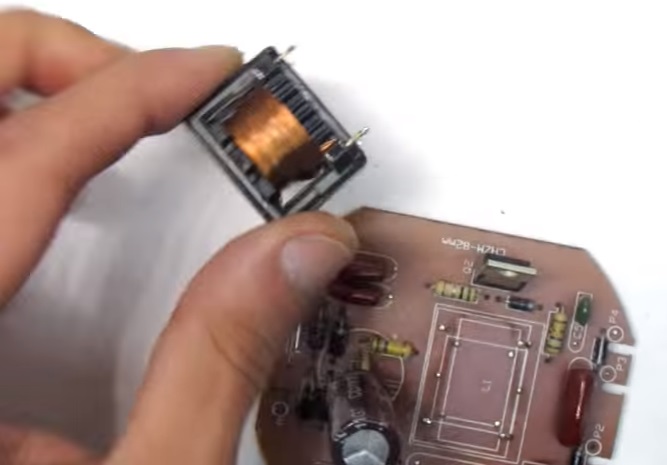

Для начала выясним что произошло и попытаемся ее разобрать поддев плоской отверткой в местах указанными стрелками на фотографии. Внутри патрона энергосберегалки имеются специальные защелки, которые надо будет аккуратно отщелкнуть, причем так чтобы не сломать корпус

Вставляете отвертку между двух половинок, и крутите ее вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно просунуть еще одну отвертку, а первой немного отступить, вставить в щель и опять провернуть. Здесь самоеосновное – отщелкнуть первую. Должно получится вот так:

Перед нами окажется плата электронного блока, которая связана с цоколем и колбой лампы. Сама плата электронного блока – это стандартное пускорегулирующее устройство. Затем переходим к операции по отпаиванию колбы.

Откусываем провода питания:

Прозваниваем накальные нити в колбе энергосберегающей лампы:

Если хоть одна спираль перегорела, то колбу выкидываем, иначе подбираем к хорошей колбе исправную электронику. Раз, два, три.... Лампочка гори, и все мы собрали своими руками рабочую лампочку из нескольких:)

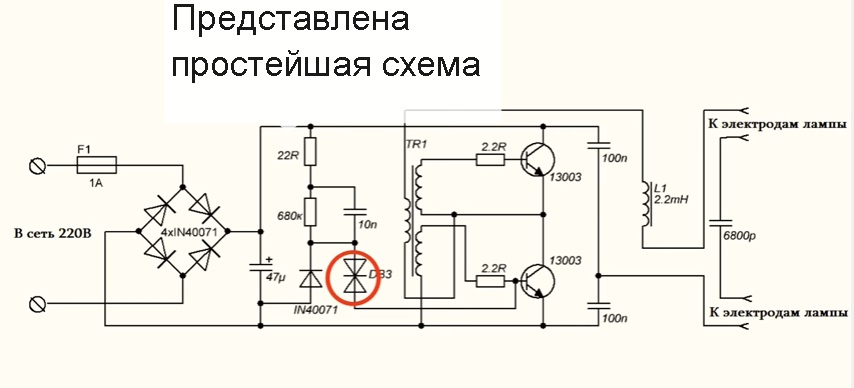

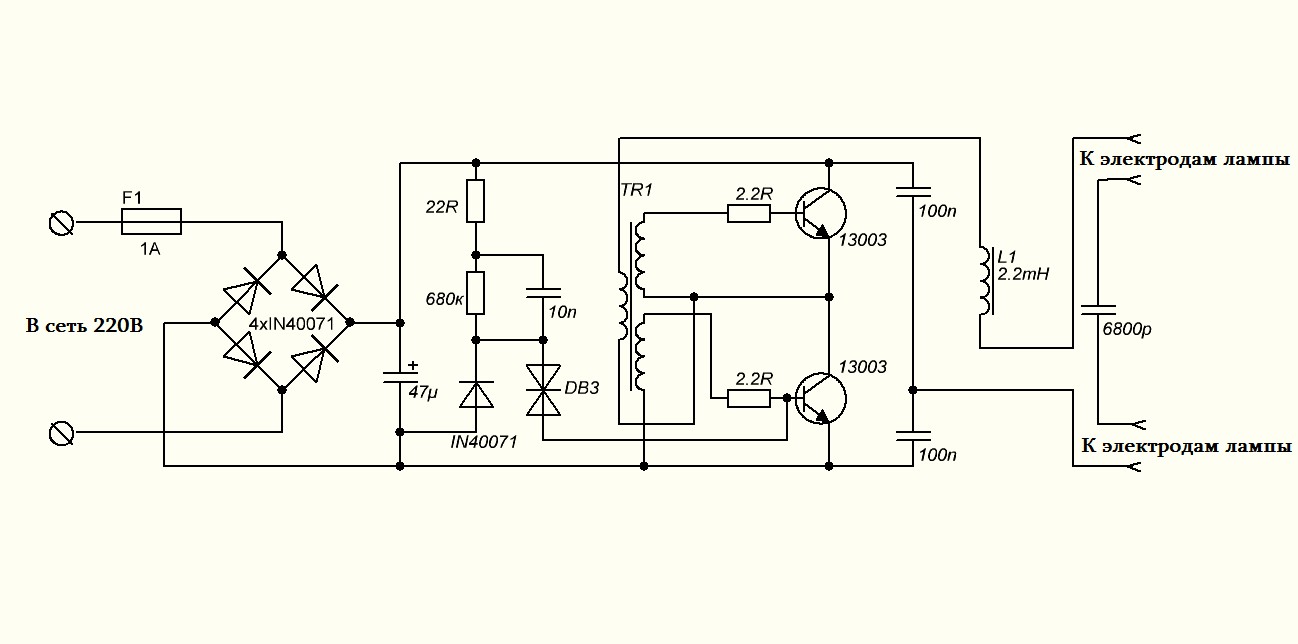

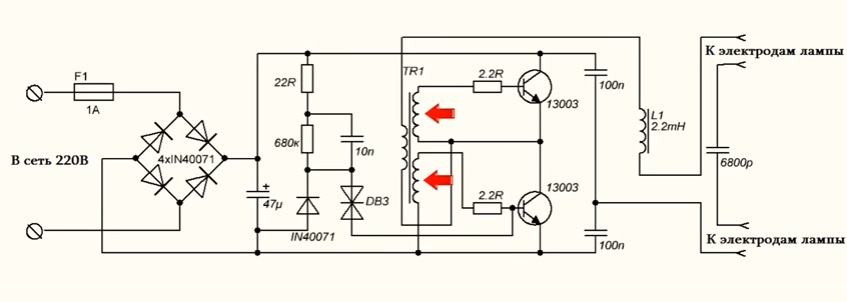

Для желающих поискать неисправности в электронном баласте привожу схему последнего.

По сути, это импульсный блок питания. Схема запуска состоит из элементов VD1, С2, R6 и динистора VS1. Диоды VD2, VD3 и резисторы R1, R3 выполняют защитные функции. При включении ЛДС через R6 заряжается С2, в определенный момент открывается динистор VS1 и формируется импульс, открывающий транзистор VT2. После этого конденсатор С2 разряжен, а диод VD1 шунтирует эту цепь. Запускается генератор на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Тг1.

На нити лампы поступает напряжение через “силовой” конденсатор С6, резонансный СЗ и индуктивность L1. Разряд в лампе происходит на резонансной частоте, определяемой емкостью СЗ. Во время разряда СЗ шунтируется, и частота контура снижается, так как в работу вступает конденсатор С6 большей емкости. В это время транзистор VT1 открыт, сердечник Тг1 входит в насыщение, и за счет обратной связи по базе транзистор закрывается. Далее процесс повторяется.

В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С. Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе

Можно к рабочей колбе можно подсунуть стандартную дроссельную схему запуска. Нити накала в такой лампе включены последовательно через стартер. Дроссель выполнен на Ш-образном магнитопроводе (при плохой пропитке или сборке весьма гудящий компонент). Напряжение сети при замыкании тумблера, проходя через дроссель, поступает на нить накала первой колбы лампы, далее - на стартер и вторую нить накала. Стартер служит прерывателем.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С.

Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе.

Путем нехитрой переделки элетронного блока энергосберегающей лампы можно сделать импульсный блок питания, для этого потребуется лишь подключить дополнительный трансформатор с выпрямителем.

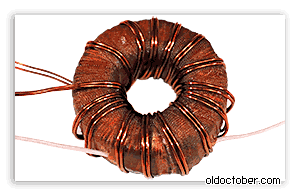

Трансформатор L1 можно также сделать своими руками из дросселя, включенного последовательно лампе имеющегося в схеме, предварительно разобрав его и удалив прокладки, создающие зазор в магнитопроводе,а затем добавить вторичную обмоткуили сделать новый трансформатор на ферритовом кольце от старого компьютерного блока питания диаметром 15-20 мм, - первичная обмотка 350 витков ПЭВ 0,23, вторичная - в зависимости от того выходного напряжения которое нам потребуется.

Со временем в бардачке любого радиолюбителя скапливается огромное количество электронной начинки от энергосберегающих лампочек, а многие радиокомпоненты из них можно активно использовать в других радиолюбительских направлениях. Так высоковольтный генератор из балласта обычной энергосберегающей лампы собирается за 5 минут, и вуаля питание генератора Тесла уже есть.

Подборка нестандартных схем запитки таких ламп не переменным, а постоянным током, а также рассмотрен балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2151.

Ох уж этот вопрос энергосбережения привел к тому, что купить обычную лампочку накала практически невозможно, а лампы дневного света раздражают наши глаза. Ответ прост переходим на светодиодные лампы которые не только более комфортные чем люминесцентные, но еще и более энергоэффективные и долговечные. Но посмотрев на их цену в магазине, желание их приобретать быстро отпадает. Но мы не будем отчаиваться мы же радиолюбители, так изготовим самодельные светодиодные лампочки от сети напряжением 220 В.

Что нужно знать для ремонта светодиодных ламп?

Если светодиодная лампа при включение пищит, но не светит, то необходимо ее разобрать и прозвонить обычным мультиметром каждый светодиод. (Один или несколько точно сгорели, особенно это типично для дешевых китайских ламп)

Если писка нет, то идем искать неисправность в плату драйверов, несколько их схем с описаниями рассмотрены ниже.

При конструирование светодиодной лампы, любой разработчик сталкивается с задачей отвода тепла, выделяющегося в небольшом объёме светильника, т.к перегрев светодиодам противопоказан. Кроме того источником выделения тепла, помимо самих светодиодов, является блок питания или другими словами - светодиодный драйвер. Рассмотрены конструкции на микросхемах: Supertex HV9910 , LT3799 и NCL30000 . В архиве приведены их подробные справочные характеристики.

Техническая информация

: → Из сгоревшей энергосберегающей лампы изготовить блок питания

В этой публикации размещен материал для ремонта или изготовления импульсных блоков питания разной мощности на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.

Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить за короткое. На изготовление 100-ваттного блока питания может понадобится до нескольких часов.

Построить блок питания будет несложно, умеющим паять. И несомненно, это сделать несложно, чем найти низкочастотный подходящий для изготовления трансформатор нужной мощности и перемотать его вторичные обмотки под нужное напряжение.

В последнее время получили широкое распространение Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Для уменьшения размеров балластного дросселя в них используется схема высокочастотного преобразователя напряжения, которая позволяет значительно снизить размер дросселя.

В случае выхода из строя электронного балласта, его можно легко отремонтировать. Но, когда выходит из строя сама колба, то лампочку приходится выбрасывать.

Однако электронный балласт такой лампочки, это практически готовый импульсный Блок Питания (БП). Единственное, чем схема электронного балласта отличается от настоящего импульсного БП, это отсутствием разделительного трансформатора и выпрямителя, если он необходим.

В последнее же время, радиолюбители порой испытывают трудности при поиске силовых трансформаторов для питания своих самодельных конструкций. Если даже трансформатор найден, то его перемотка требует использования необходимый по диаметру медные провода, да и массо - габаритные параметры изделий, собранных на основе силовых трансформаторов не особо радует. А ведь в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно заменить импульсным блоком питания. Если же для этих целей использовать балласт от неисправных КЛЛ, то экономия составит определенную сумму, особенно, если речь идёт о трансформаторах на 100 Ватт и больше.

Отличие схемы КЛЛ от импульсного БП.

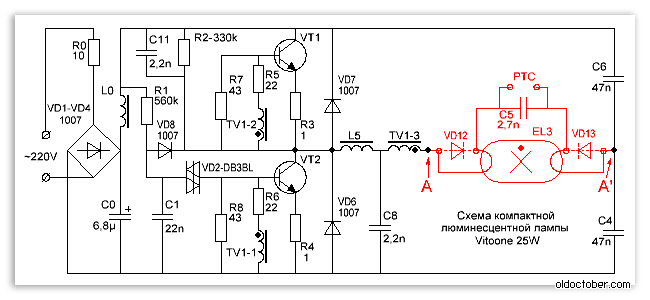

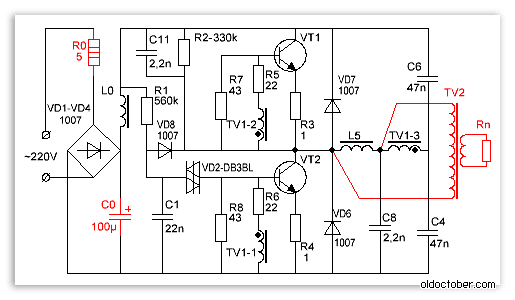

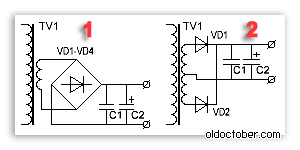

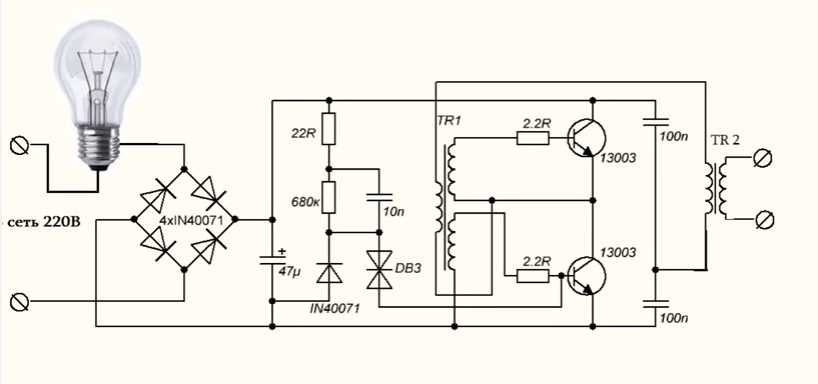

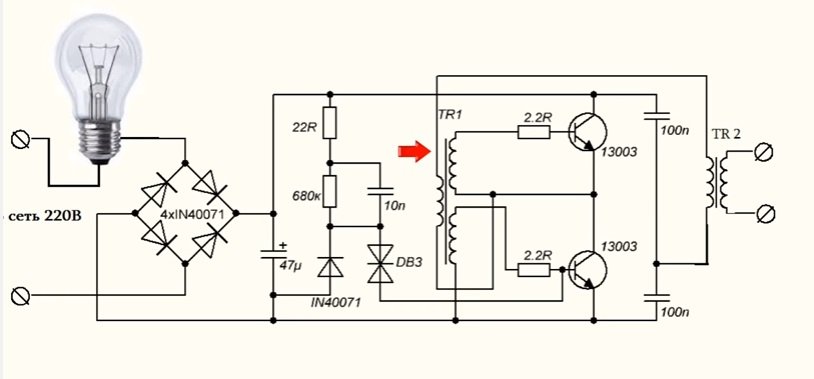

Это одна из самых распространённых электрических схем энергосберегающих ламп. Для преобразования схемы КЛЛ в импульсный блок питания необходимо установить всего одну перемычку между точками А - А’ и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем. Красным цветом отмечены элементы, которые можно будет удалить.

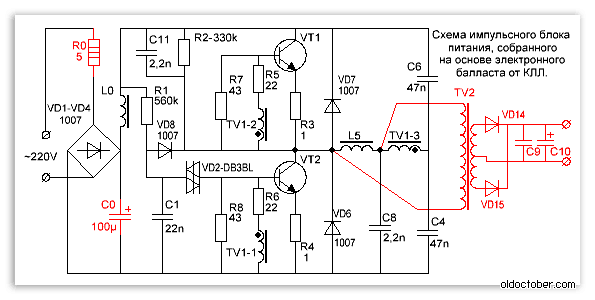

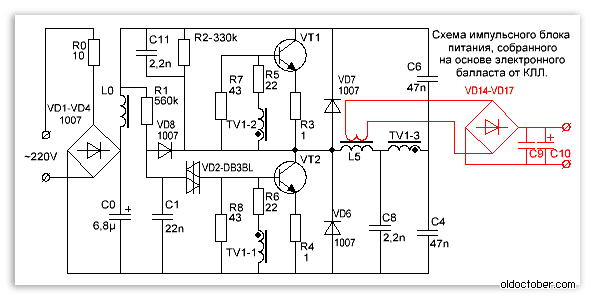

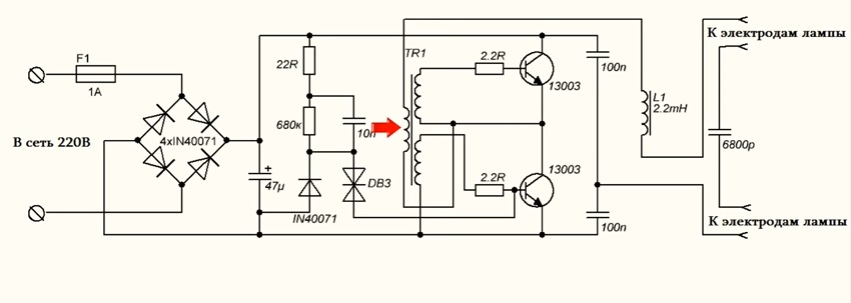

А это уже законченная схема импульсного блока питания, собранная на основе КЛЛ с использованием дополнительного импульсного трансформатора.

Для упрощения, удалена люминесцентная лампа и несколько деталей, которые были заменены перемычкой.

Как видите, схема КЛЛ не требует больших изменений. Красным цветом отмечены дополнительные элементы, привнесённые в схему.

Мощность блока питания ограничивается габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и величиной радиатора охлаждения, при его использовании.

Блок питания небольшой мощности можно построить, намотав вторичную обмотку прямо на каркас уже имеющегося дросселя из состава блока лампы.

В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если требуется построить блок питания мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то понадобится дополнительный импульсный трансформатор.

Если требуется получить блок питания мощностью свыше 100 Ватт, а используется балласт от лампы на 20-30 Ватт, то, скорее всего, придётся внести небольшие изменения и в схему электронного балласта.

В частности, может понадобиться установить более мощные диоды VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотать входной дроссель L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным, то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы резисторов R5, R6. Кроме этого придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях.

Если частота генерации окажется не очень высокой, то возможно придётся увеличить емкость разделительных конденсаторов C4, C6.

Особенностью полумостовых импульсных блоков питания с самовозбуждением является способность адаптироваться к параметрам используемого трансформатора. А тот факт, что цепь обратной связи не будет проходить через наш самодельный трансформатор и вовсе упрощает задачу расчёта трансформатора и наладки блока. Блоки питания, собранные по этим схемам прощают ошибки в расчётах до 150% и выше.

Для увеличения мощности блока питания пришлось намотать импульсный трансформатор TV2. Кроме этого, я увеличил ёмкость конденсатора фильтра сетевого напряжения C0 до 100µF.

Так как КПД блока питания вовсе не равен 100%, пришлось прикрутить к транзисторам какие-то радиаторы.

Ведь если КПД блока будет даже 90%, рассеять 10 Ватт мощности всё равно придётся.

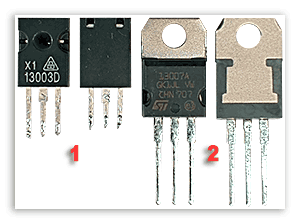

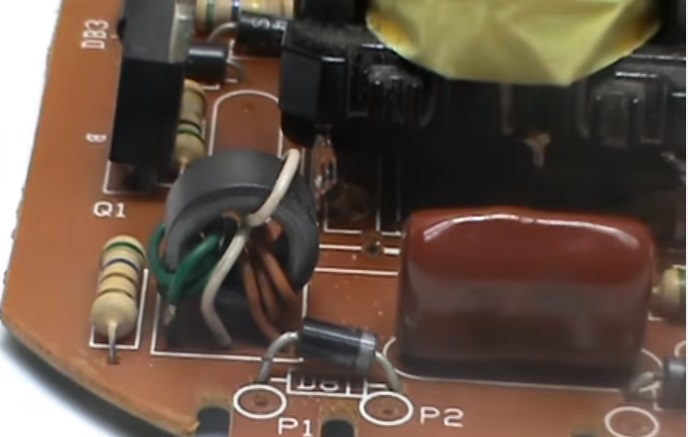

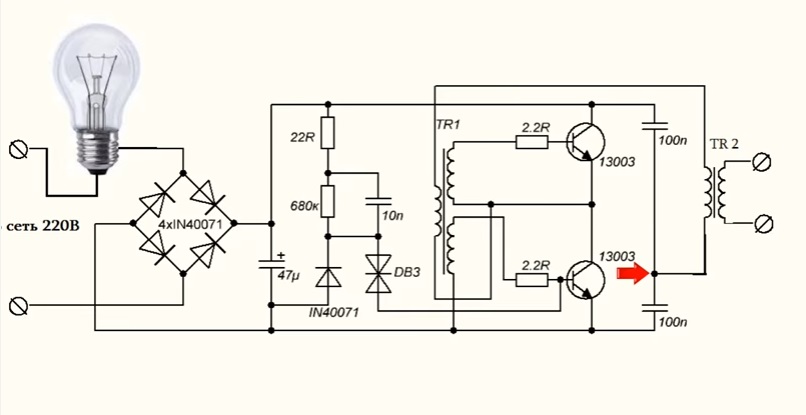

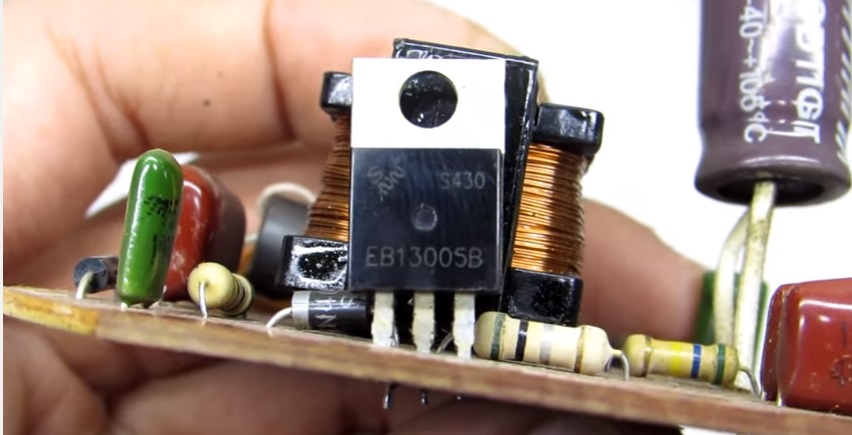

Мне не повезло, в моём электроном балласте были установлены транзисторы 13003 поз.1 такой конструкции, которая, видимо, рассчитана на крепление к радиатору при помощи фасонных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках, так как не снабжены металлической площадкой, но и тепло отдают намного хуже. Я их заменил транзисторами 13007 поз.2 с отверстиями, чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными винтами. Кроме того, 13007 имеют в несколько раз бо’льшие предельно-допустимые токи.

Если пожелаете, можете смело прикручивать оба транзистора на один радиатор. Я проверил, это работает.

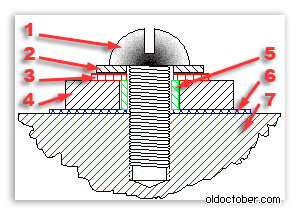

Только, корпуса обоих транзисторов должны быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор находится внутри корпуса электронного устройства.

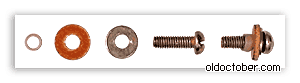

Крепление удобно осуществлять винтами М2,5, на которые нужно предварительно надеть изоляционные шайбы и отрезки изоляционной трубки (кембрика). Допускается использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит ток.

Внимание! Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изоляционные прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!

На чертеже изображено соединение транзистора с радиатором охлаждения в разрезе.

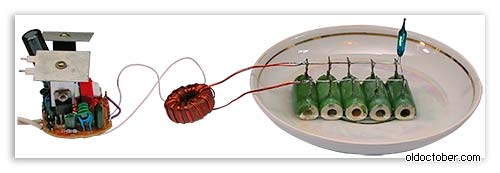

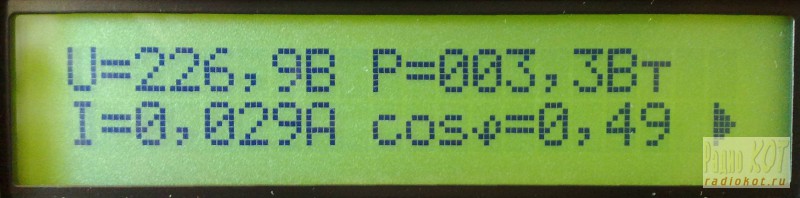

А это действующий стоваттный импульсный блок питания.

Резисторы эквивалента нагрузки помещены в воду, так как их мощность недостаточна.

Мощность, выделяемая на нагрузке - 100 Ватт.

Частота автоколебаний при максимальной нагрузке - 90 кГц.

Частота автоколебаний без нагрузки - 28,5 кГц.

Температура транзисторов - 75ºC.

Площадь радиаторов каждого транзистора - 27см².

Температура дросселя TV1 - 45ºC.

TV2 - 2000НМ (Ø28 х Ø16 х 9мм)

Выпрямитель.

Все вторичные выпрямители полумостового импульсного блока питания должны быть обязательно двухполупериодным. Если не соблюсти это условие, то магинтопровод может войти в насыщение.

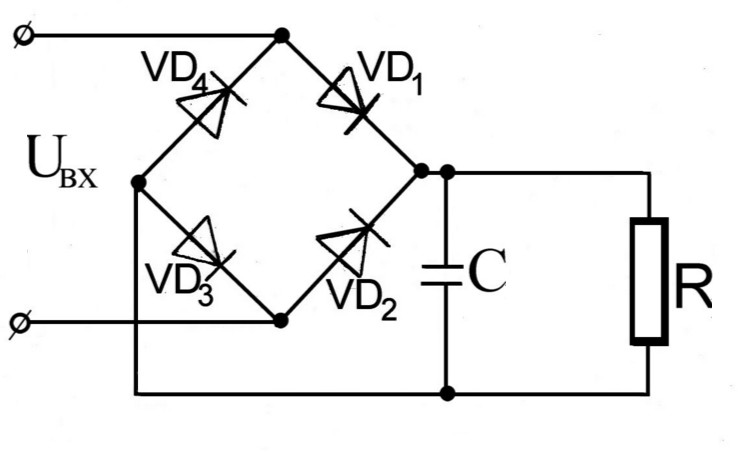

Существуют две широко распространённые схемы двухполупериодных выпрямителей.

1. Мостовая схема.

2. Схема с нулевой точкой.

Мостовая схема позволяет сэкономить метр провода, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.

Схема с нулевой точкой более экономична, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.

Однако именно схемы с нулевой точкой используются, когда требуется получить большие токи при малом выходном напряжении. Тогда, для дополнительной минимизации потерь, вместо обычных кремниевых диодов, используют диоды Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.

Пример.

Выпрямители компьютерных блоков питания выполнены по схеме с нулевой точкой. При отдаваемой в нагрузку мощности 100 Ватт и напряжении 5 Вольт даже на диодах Шоттки может рассеяться 8 Ват.

100 / 5 * 0,4 = 8

(Ватт)

Если же применить мостовой выпрямитель, да ещё и обычные диоды, то рассеиваемая на диодах мощность может достигнуть 32 Ватт или даже больше.

100 / 5 * 0,8 * 2 = 32

(Ватт).

Обратите внимание на это, когда будете проектировать блок питания, чтобы потом не искать, куда исчезла половина мощности.

В низковольтных выпрямителях лучше использовать именно схему с нулевой точкой. Тем более что при ручной намотке можно просто намотать обмотку в два провода. Кроме этого, мощные импульсные диоды недёшевы.

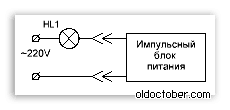

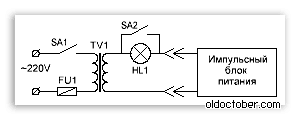

Как правильно подключить импульсный блок питания к сети?

Для наладки импульсных блоков питания обычно используют вот такую схему включения. Здесь лампа накаливания используется в качестве балласта с нелинейной характеристикой и защищает ИБП от выхода из строя при нештатных ситуациях. Мощность лампы обычно выбирают близкой к мощности испытываемого импульсного БП.

При работе импульсного БП на холостом ходу или при небольшой нагрузке, сопротивление нити какала лампы невелико и оно не влияет на работу блока. Когда же, по каким-либо причинам, ток ключевых транзисторов возрастает, спираль лампы накаливается и её сопротивление увеличивается, что приводит к ограничению тока до безопасной величины.

На этом чертеже изображена схема стенда для тестирования и наладки импульсных БП, отвечающая нормам электробезопасности. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что она снабжена разделительным трансформатором, который обеспечивает гальваническую развязку исследуемого ИБП от осветительной сети. Выключатель SA2 позволяет блокировать лампу, когда блок питания отдаёт большую мощность.

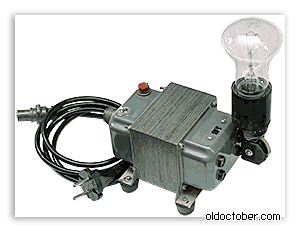

А это уже изображение реального стенда для ремонта и наладки импульсных БП, который я изготовил много лет назад по схеме, расположенной выше.

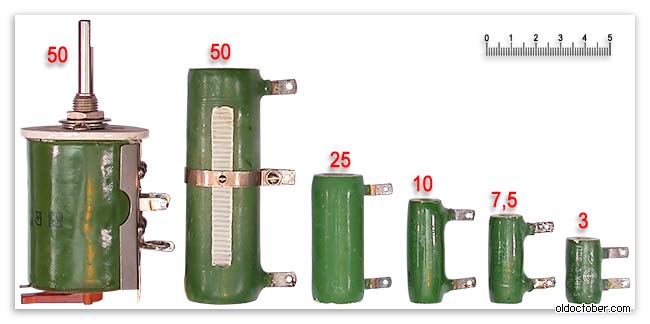

Важной операцией при тестировании БП является испытание на эквиваленте нагрузки. В качестве нагрузки удобно использовать мощные резисторы типа ПЭВ, ППБ, ПСБ и т.д. Эти «стекло-керамические» резисторы легко найти на радиорынке по зелёной раскраске. Красные цифры - рассеиваемая мощность.

Из опыта известно, что мощности эквивалента нагрузки почему-то всегда не хватает. Перечисленные же выше резисторы могут ограниченное время рассеивать мощность в два-три раза превышающую номинальную. Когда БП включается на длительное время для проверки теплового режима, а мощность эквивалента нагрузки недостаточна, то резисторы можно просто опустить в воду.

Будьте осторожны, берегитесь ожога!

Нагрузочные резисторы этого типа могут нагреться до температуры в несколько сотен градусов без каких-либо внешних проявлений!

То есть, ни дыма, ни изменения окраски Вы не заметите и можете попытаться тронуть резистор пальцами.

Как наладить импульсный блок питания?

Собственно, блок питания, собранный на основе исправного электронного балласта, особой наладки не требует.

Его нужно подключить к эквиваленту нагрузки и убедиться, что БП способен отдать расчетную мощность.

Во время прогона под максимальной нагрузкой, нужно проследить за динамикой роста температуры транзисторов и трансформатора. Если слишком сильно греется трансформатор, то нужно, либо увеличить сечение провода, либо увеличить габаритную мощность магнитопровода, либо и то и другое.

Если сильно греются транзисторы, то нужно установить их на радиаторы.

Если в качестве импульсного трансформатора используется домотанный дроссель от КЛЛ, а его температура превышает 60… 65ºС, то нужно уменьшить мощность нагрузки.

Не рекомендуется доводить температуру трансформатора выше 60… 65ºС, а транзисторов выше 80… 85ºС.

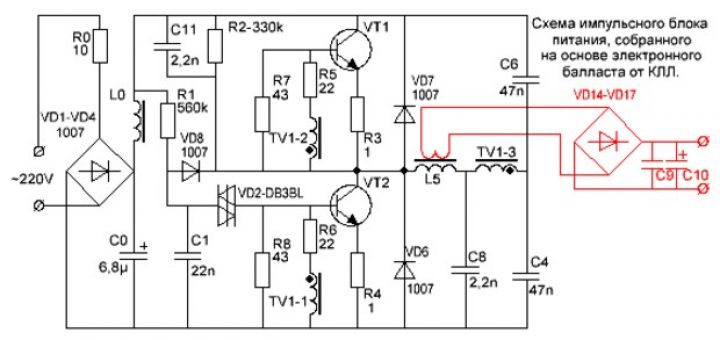

Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?

R0 - ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя, в момент включения. В КЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя.

VD1… VD4 - мостовой выпрямитель.

L0, C0 - фильтр питания.

R1, C1, VD2, VD8 - цепь запуска преобразователя.

Работает узел запуска следующим образом. Конденсатор C1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжения на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя динистора VD2, динистор отпирается сам и отпирает транзистор VT2, вызывая автоколебания. После возникновения генерации, прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD8 и отрицательный потенциал надёжно запирает динистор VD2.

R2, C11, C8 - облегчают запуск преобразователя.

R7, R8 - улучшают запирание транзисторов.

R5, R6 - ограничивают ток баз транзисторов.

R3, R4 - предотвращают насыщение транзисторов и исполняют роль предохранителей при пробое транзисторов.

VD7, VD6 - защищают транзисторы от обратного напряжения.

TV1 - трансформатор обратной связи.

L5 - балластный дроссель.

C4, C6 - разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам.

TV2 - импульсный трансформатор.

VD14, VD15 - импульсные диоды.

C9, C10 - конденсаторы фильтра.

Бум люминесцентных энергосберегающих ламп постепенно подходит к своему завершению. На смену им уже пришли светодиодные лампы, обладающие неоспоримыми преимуществами: лучшая экономичность, моментальный выход в рабочий режим, большой срок службы, они не содержат паров ртути и не излучают ультрафиолет после выгорания люминофора внутри колбы. Единственная заминка - это пока ещё высокая стоимость светодиодных ламп. Но если имеется вышедшая из строя люминесцентная энергосберегающая лампа, то её можно легко переделать в светодиодную, используя приведенные ниже способы.

Сначала небольшое предисловие.

Приобретённые несколько лет назад энергосберегающие лампы фирмы ECOLIGHT довольно таки быстро стали выходить из строя. Сначала перегорела нить накала в колбе одной лампы, но эта неисправность была оперативно устранена путём установки перемычки на печатной плате параллельно оборванной нити накала. Лампа замечательно зажигалась и от оставшейся целой нити накала. Затем та же участь постигла вторую лампу. После ремонта, поработав ещё где-то с полгода, перегорели и оставшиеся нити накала сначала в одной лампе, а через месяц и в другой. Связываться с люминесцентными лампами больше не захотелось, и возникла мысль о переделке вышедших из строя ламп в светодиодные.

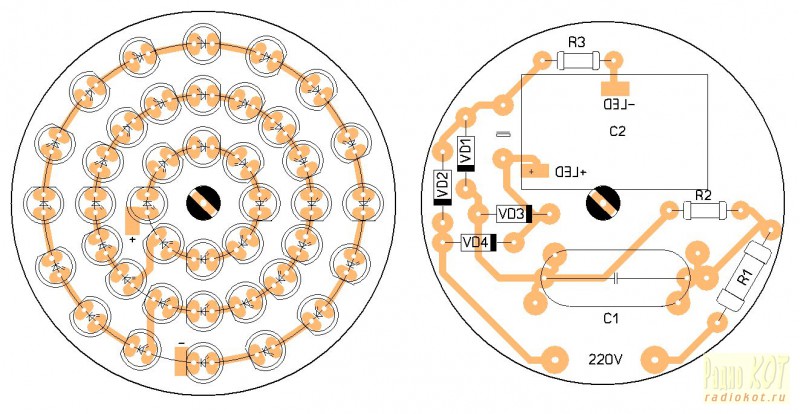

Первая лампа имела мощность 18 Вт и довольно широкий корпус диаметром 55 мм, что натолкнуло на мысль установить в нём несколько десятков ультраярких белых светодиодов с рабочим током 20 мА, включив их в сеть последовательно через диодный мост, а в качестве гасящего балласта использовать конденсатор. В результате получилась схема, показанная на рисунке ниже:

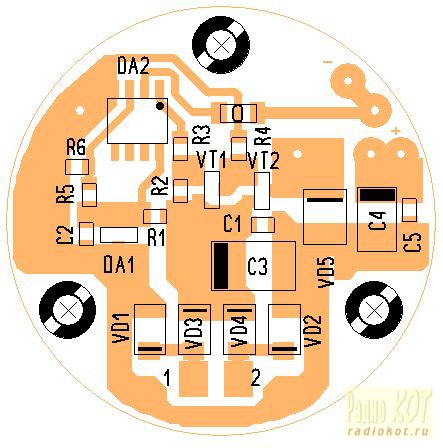

Всего было использовано 40 светодиодов HL-654H245WC ø4.8 мм с яркостью 1,5 Cd и углом 140°. Схема собрана на двух печатных платах из одностороннего фольгированного стеклотекстолита:

Между собой платы скреплены при помощи одной стойки по центру. Вот что получилось в итоге:

Субъективно яркость свечения этой лампы оказалась примерно такая же, как и у 30-ваттной лампы накаливания, а потребляемая мощность - всего 1,1 Вт:

![]()

Оттенок лампы по сравнению с лампой накаливания получился намного холоднее.

Что интересно, однотипные и одинаковые по яркости светодиоды тёплого и холодного оттенка, имеющиеся в продаже, отличаются по цене в 4 раза, но даже применённые светодиоды тёплого свечения (более дорогие) по сравнению с лампой накаливания имеют синеватый оттенок. Что касается получившейся стоимости изготовленной светодиодной лампы, то она оказалась на уровне готовой покупной с аналогичным количеством светодиодов. Правда неизвестно, есть ли в этих готовых лампах на 220 В выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Скорее всего, нет, ведь проще и дешевле соединить последовательно пары встречно включённых светодиодов и добавить балластный конденсатор. И пусть себе мигает лампа с удвоенной частотой сети, ведь китайскому производителю нет никакого дела до зрения потребителя.

Учитывая довольно высокую стоимость сорока светодиодов (0.125$ * 40 = 5$), для переделки второй лампы мощностью 9 Вт в корпусе диаметром 38,5 мм

было решено использовать один мощный трёхваттный светодиод. Выбор пал на EDEX-3LA1-E1 стоимостью 1.875$, имеющий следующие характеристики:

цветовая температура...............................3200 К;

световой поток (при токе 700 мА)..............130 лм;

угол свечения...........................................135°;

рабочий ток.............................................700 мА;

напряжение..............................................4 В.

К этим светодиодам в продаже имеются готовые радиаторы “STAR” стоимостью 0.156$:

Чтобы получить ток величиной до 700мА для запитки такого мощного светодиода было решено использовать уже имеющийся преобразователь в перегоревшей люминесцентной лампе. Замкнув все выводы колбы лампы и намотав на имеющийся на плате дроссель дополнительную обмотку, такой преобразователь можно превратить источник питания с минимальными затратами. По сути, из лампы получается готовый электронный трансформатор, необходимо только обеспечить стабилизированный ток для питания светодиода.

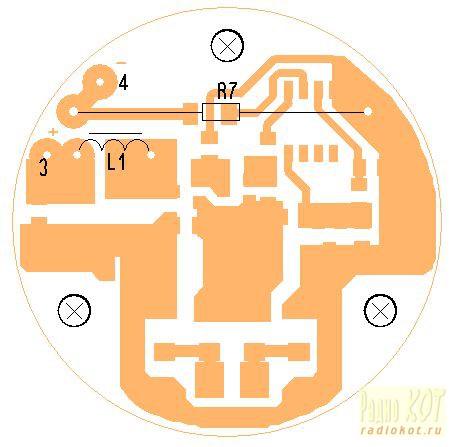

Вот схема энергосберегающей лампы, срисованная прямо с платы:

Для переделки её в электронный трансформатор достаточно выпаять колбу, замкнуть между собой точки 2 и 4 платы и намотать дополнительную обмотку на дроссель L2. К дополнительной обмотке подключается выпрямитель с фильтром.

Для стабилизации тока через светодиод первоначально был опробован способ, предложенный в . Суть его заключается в намотке дополнительной обмотки на управляющий трансформатор T1 и шунтировании её открывающимися полевыми транзисторами для срыва колебаний преобразователя при превышении выходного напряжения (тока). Однако ничего путного из этого не вышло. Как показал анализ работы приведенной выше схемы, для восстановления колебаний преобразователя необходимо время около 3 мс для заряда конденсатора C3 до напряжения пробоя динистора DB3 (30 В). Даже при очень кратковременном шунтировании дополнительной обмотки на Т1 время повторного запуска преобразователя составляло около 3 мс. В результате регулировочная характеристика преобразователя получается неполной. При попытке лишь “слегка” уменьшить выходное напряжение, к примеру до 90…95 %, на выходе фильтра выпрямителя (с дополнительной силовой обмотки дросселя) вместо постоянного напряжения сразу появлялись короткие положительные импульсы с относительно длительными провалами 3 мс. Т.е. пределы регулирования были возможны лишь на начальном небольшом участке работы преобразователя.

Поэтому было применено другое схемное решение, показанное на рисунке ниже:

Дополнительная схема представляет собой импульсный стабилизатор тока, собранный без применения специализированных микросхем на широко распространённой дешевой элементной базе. На дроссель лампы наматывается дополнительная обмотка, напряжение с которой подаётся на диодный мост VD1…VD4 с конденсаторами фильтра C1, C3. Использование мостовой схемы вызвано сложностью намотки на дроссель L2 вдвое большого числа витков с отводом от середины ввиду ограниченного места.

На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения +2,5 В для питания компаратора DA2 и резистивного формирователя опорного напряжения R5, R6. Резистор R7 сопротивлением 0,1 Ом выполняет функцию датчика тока. На транзисторах VT1, VT2 собран силовой ключ. В исходном состоянии при подаче питания, пока ток через светодиод HL1 ещё не протекает, на выходе компаратора DA2 высокий уровень, VT1 закрыт а VT2 открыт через R4. Через дроссель L1 в нагрузку протекает нарастающий ток. При превышении на инвертирующем входе компаратора DA2 опорного напряжения последний переключается в состояние с низким уровнем на выходе. VT1 резко открывается и шунтирует переход з-и VT2, закрывая последний и вызывая ток самоиндукции в цепи VD5, L1, C4, C5, HL1, R7. После уменьшения напряжения на инвертирующем входе компаратора DA2 по мере разряда C4, C5, последний опять переходит в состояние с высоким уровнем на выходе. VT1 закрывается, VT2 открывается и весь процесс повторяется заново. Частота колебаний при входном напряжении 7 В составляет 50…70 кГц. Измеренный КПД импульсного стабилизатора тока составил 86%.

Величина тока через светодиод выбрана равной 0,6 А для более щадящего режима работы и меньшего его нагрева.

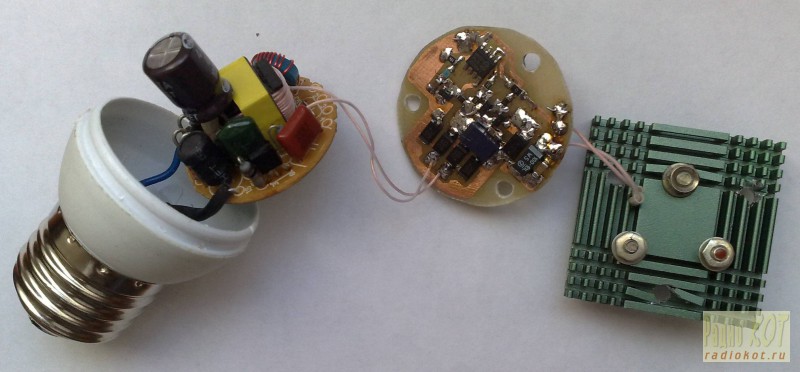

Процедура переделки энергосберегающей лампы

Вскрывается корпус лампы при помощи плоской отвёртки (крепление на защёлках). Верхняя часть с колбой осторожно утилизируется (Внимание! В колбе пары ртути! При повреждении колбы необходимо провести обработку окружающих контактировавших предметов раствором марганцовки ). Из платы конденсатор C5 можно выпаять, т.к. в работе он не участвует. Закорачиваются точки 2 и 4 на плате. Выпаивается дроссель L2 и проводом МГТФ-0,1 наматывается дополнительная обмотка из 14 витков (практически до полного заполнения зазора). Лучше использовать именно МГТФ для хорошей гальванической развязки.

Дроссель впаивается на место. Не помешает проверить ESR-метром электролит C3. При возможности его лучше заменить на новый ёмкостью 4,7…10 мкФ х 400 В (105°С). Это уменьшит пульсации частотой 100 Гц на выходе преобразователя.

После этого изготавливается плата из одностороннего фольгированного стеклотекстолита:

Для изготовления дросселя L1 использован готовый ДП2-0,1 на 100 мкГн. С него ножом снята штатная обмотка и намотана новая проводом ПЭВ2 ø0,3 мм в равномерно по всей длине сердечника в 3 слоя. Индуктивность дросселя 51 мкГн. Можно использовать и покупной дроссель подходящих габаритов с индуктивностью 47 мкГн и рассчитанный на ток не менее 1,5…2 А.

Транзистор VT2 IRLML6401 можно попробовать заменить на IRLML6402.

Диоды VD1…VD4 SS14 можно заменить на любые подходящие SMD-диоды Шоттки, рассчитанные на ток не менее 1А и обратное напряжение 30…40В, например SM5818, SM5819.

Диод VD5 SS24 (2А, 40В) заменим на SS22, 10BQ015 или аналогичные.

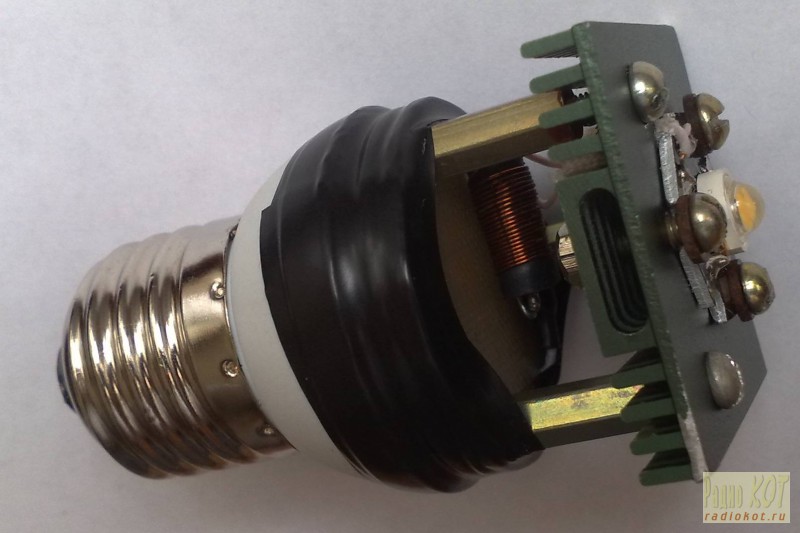

Как было сказано выше, светодиод распаивается на готовый радиатор “STAR”, который в свою очередь устанавливается на более массивный радиатор. В данном случае использован радиатор со старой материнской платы. С отрезанными “ушками” крепления его габариты 37,5 х 37,5 х 6 мм. Радиатор крепится к дополнительной плате на 3-х стойках М3х15. Сама плата крепится к верхней части корпуса лампы несколькими витками изоленты. Между штатной и дополнительной платами необходимо проложить изоляционную прокладку, вырезанную, например, из нефольгированного стеклотекстолита.

Первое включение доработанной лампы желательно производить с нагрузкой в виде 5-ваттного резистора сопротивлением 5…6 Ом с последовательно включённым амперметром. К сети 220 В лампу безопаснее включать через обычную лампочку накаливания на 40…60 Вт. В нормальном режиме работы её спираль светиться не должна. На катоде VD5 должны присутствовать прямоугольные импульсы частотой 50…70 кГц. Напряжение на C3 должно быть 5…8 В, ток через нагрузку 0,6 А. Более точно величину тока можно выставить подбором сопротивления резистора R5. После этого можно подключать светодиод.

Субъективно яркость свечения доработанной таким образом лампы соответствует лампе накаливания мощностью 30 Вт. Оттенок тёплый, но по сравнению с лампой накаливания немного холоднее. Измеренная потребляемая мощность составила 3,3 Вт:

Себестоимость второго варианта светодиодной лампы составила около 3.2 $.

Литература :

1) Как стабилизировать электронный трансформатор. А.Е.Шуфотинский. Радиоаматор №1/2010.

|

Как вам эта статья? |

Привет, друзья. В эпоху светодиодных технологий многие все еще предпочитают для освещения использовать люминесцентные лампы (они же экономки). Это разновидность газоразрядных ламп, которые многие считают, мягко скажем, не очень безопасным видом освещения.

Но, вопреки всем сомнениям, они успешно висели в наших домах не одно десятилетие, поэтому у многих сохранились нерабочие эконом-лампы.

Как мы знаем, для работы многих газоразрядных ламп требуется высокое напряжение, порой в разы выше, чем напряжение в сети и обычная экономка тоже не исключение.

В такие лампы встроены импульсные преобразователи, или балласты. Как правило, в бюджетных вариантах применяется полумостовой автогенераторный преобразователь по очень популярной схематике. Схема такого блока питания работает довольно надежно, несмотря на полное отсутствие каких-либо защит, помимо предохранителя. Тут нет даже нормального задающего генератора. Цепь запуска построена на базе симметричного диака.

Схема та же, что и у , только вместо понижающего трансформатора оттуда использован накопительный дроссель. Я намерен быстро и понятно показать вам, как можно такие блоки питания превратить в полноценный импульсный источник питания понижающего типа, плюс обеспечить гальваническую развязку от сети для безопасной эксплуатации.

Для начала хочу сказать, что переделанный блок может быть использован в качестве основы для зарядных устройств, блоков питания для усилителей. В общем, можно внедрить там, где есть нужда в источнике питания.

Нужно лишь доработать выход диодным выпрямителем и сглаживающей емкостью.

Подойдет для переделки любая экономка любой мощностью. В моем случае -это полностью рабочая лампа на 125 Ватт. Лампу сначала нужно вскрыть, достать блок питания, а колба нам больше не нужна. Даже не вздумайте ее разбивать, поскольку там содержатся очень токсичные пары ртути, которые смертельно опасны для живых организмов.

Первым делом смотрим на схему балласта.

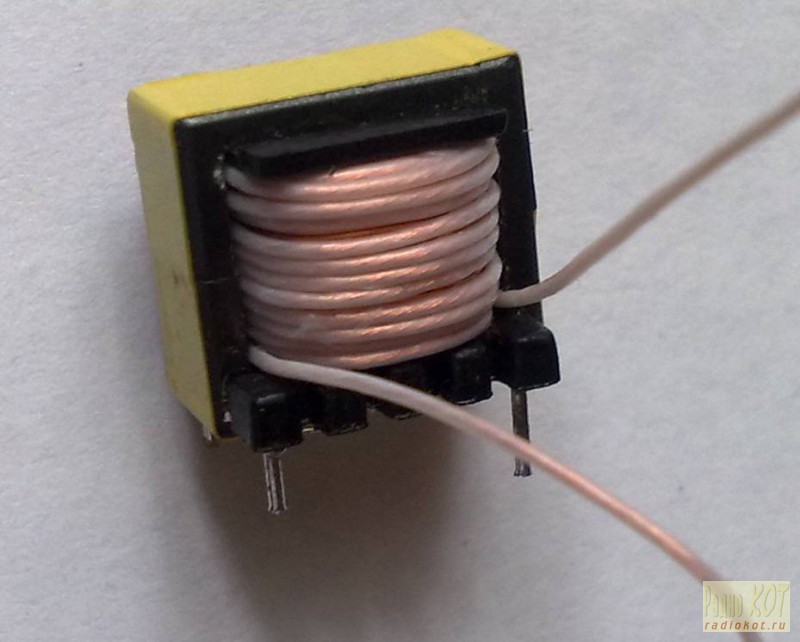

Они все одинаковые, но могут отличаться количеством дополнительных компонентов. На плате сразу бросается в глаза довольно массивный дроссель. Разогреваем паяльник и выпаиваем его.

На плате у нас имеется также маленькое колечко.

Это трансформатор обратной связи потоку и он состоит из трех обмоток, две из которых являются задающими,

а третья является обмоткой обратной связи потоку и содержит всего один виток.

А теперь нам нужно подключить трансформатор от компьютерного блока питания так, как показано по схеме.

То есть один из выводов сетевой обмотки подключается к обмотке обратной связи.

Второй вывод подключается к точке соединения двух конденсаторов полумоста.

Да, друзья, на этом процесс завершен. Видите, насколько все просто.

Теперь я нагружу выходную обмотку трансформатора, чтобы убедиться в наличии напряжения.

Не забываем, начальный запуск балласта делается страховочной лампочкой. Если блок питания нужен на малую мощность, можно обойтись вообще без всякого трансформатора, и вторичную обмотку обмотать на непосредственно сам дроссель.

Не помешало бы установить силовые транзисторы на радиаторы. В ходе работы под нагрузкой их нагрев – это естественное явление.

Вторичную обмотку трансформатора можно сделать на любое напряжение.

Для этого нужно его перемотать, но если блок нужен, например, для зарядного устройства автомобильного аккумулятора, то можно обойтись без всяких перемоток. Для выпрямителя стоит использовать импульсные диоды, опять же, оптимальное решение – это наше КД213 с любой буквой.

В конце хочу сказать, что это только один из вариантов переделки таких блоков. Естественно, существует множество иных способов. На этом, друзья, все. Ну а с вами, как всегда, был KASYAN AKA. До новых встреч. Пока!