Клетка - основная форма организации живой материи, элементарная единица организма. Она представляет собой самовоспроизводящуюся систему, которая обособлена от внешней среды и сохраняет определенную концентрацию химических веществ, но одновременно осуществляет постоянный обмен со средой.

Клетка - основная структурная единица одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Единственная клетка одноклеточного организма универсальна, она выполняет все функции, необходимые для обеспечения жизни и размножения. У многоклеточных организмов клетки чрезвычайно разнообразны по размеру, форме и внутреннему строению. Это разнообразие связано с разделением функций, выполняемых клетками в организме.

Несмотря на огромное разнообразие, клетки растений характеризуются общностью строения - это клетки эукариотические , имеющие оформленное ядро. От клеток других эукариот - животных и грибов - их отличают следующие особенности: 1) наличие пластид; 2) наличие клеточной стенки, основным компонентом которой является целлюлоза; 3) хорошо развитая система вакуолей; 4) отсутствие центриолей при делении; 5) рост путем растяжения.

Форма и размеры растительных клеток очень разнообразны и зависят от их положения в теле растения и функций, которые они выполняют. Плотно сомкнутые клетки чаще всего имеют форму многогранников, что определяется их взаимным давлением, на срезах они обычно выглядят как 4 – 6-угольники. Клетки, диаметр которых по всем направлениям приблизительно одинаков, называютсяпаренхимными .Прозенхимными называются клетки сильно вытянутые в длину, длина превышает их ширину в 5-6 и более раз. В отличие от клеток животных, взрослые клетки растений всегда имеют постоянную форму, что объясняется присутствием жесткой клеточной стенки.

Размеры клеток большинства растений колеблются от 10 до 100 мкм (чаще всего 15-60 мкм), они видны только под микроскопом. Более крупными обычно бывают клетки, запасающие воду и питательные вещества. Мякоть плодов арбуза, лимона, апельсина состоит из столь крупных (несколько миллиметров) клеток, что их можно увидеть невооруженным глазом. Очень большой длины достигают некоторые прозенхимные клетки. Например, лубяные волокна льна имеют длину около40 мм, а крапивы – 80 мм, при этом величина их поперечного сечения остается в микроскопических пределах.

Число клеток в растении достигает астрономических величин. Так, один лист дерева насчитывает более 100 млн. клеток.

В растительной клетке можно различить три основные части: 1) углеводную клеточную стенку , окружающую клетку снаружи; 2)протопласт – живое содержимое клетки, - прижатый в виде довольно тонкого постенного слоя к клеточной стенке, и 3)вакуоль – пространство в центральной части клетки, заполненное водянистым содержимым –клеточным соком . Клеточная стенка и вакуоль являются продуктами жизнедеятельности протопласта.

Протопласт

Протопласт – активное живое содержимое клетки. Протопласт представляет собой чрезвычайно сложное образование, дифференцированное на различные компоненты, называемыеорганеллами (органоидами) , которые постоянно в нем встречаются, имеют характерное строение и выполняют специфические функции (рис. 2.1 ). К органеллам клетки относятсяядро ,пластиды ,митохондрии ,рибосомы ,эндоплазматическаясеть ,аппаратГольджи ,лизосомы ,микротельца . Органеллы погружены вгиалоплазму , которая обеспечивает их взаимодействие. Гиалоплазма с органеллами, за вычетом ядра,составляетцитоплазму клетки. От клеточной стенки протопласт отделен наружной мембраной –плазмалеммой , от вакуоли - внутренней мембраной –тонопластом . В протопласте осуществляются все основные процессы обмена веществ.

Рис. 2.1.Строение растительной клетки по данным электронной микроскопии : 1 – ядро; 2 – ядерная оболочка; 3 – ядерная пора; 4 – ядрышко; 5 – хроматин; 6 – кариоплазма; 7 – клеточная стенка; 8 – плазмалемма; 9 – плазмодесмы; 10 – агранулярная эндоплазматическая сеть; 11 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 12 – митохондрия; 13 – рибосомы; 14 – лизосома; 15 – хлоропласт; 16 – диктиосома; 17 – гиалоплазма; 18 – тонопласт; 19 – вакуоль.

Химический состав протопласта очень сложен и разнообразен. Каждая клетка характеризуется своим химическим составом в зависимости от физиологических функций. Основными классамиконституционных , т. е. входящих в состав протопласта, соединений являются: вода (60-90%), белки (40-50% сухой массы протопласта), нуклеиновые кислоты (1-2%), липиды (2-3%), углеводы и другие органические соединения. В состав протопласта входят и неорганические вещества в виде ионов минеральных солей (2-6%). Белки, нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы синтезируются самим протопластом.

Помимо конституционных веществ, в клетке присутствуют запасные вещества (временно выключенные из обмена) иотбросы (конечные его продукты). Запасные вещества и отбросы получили обобщенное названиеэргастических веществ. Эргастические вещества, как правило, накапливаются в клеточном соке вакуолей в растворенном виде или образуютвключения – оформленные частицы, видимые в световой микроскоп. К эргастическим обычно относят вещества вторичного синтеза, изучаемые в курсе фармакогнозии, - терпеноиды, алкалоиды, полифенольные соединения.

По физическим свойствам протопласт представляет собой многофазный коллоидный раствор (плотность 1,03-1,1). Обычно это гидрозоль, т.е. коллоидная система с преобладанием дисперсионной среды – воды. В живой клетке содержимое протопласта находится в постоянном движении, его можно заметить под микроскопом по передвижению органоидов и включений. Движение может быть вращательным (в одном направлении) илиструйчатым (направление токов в разных тяжах цитоплазмы различно). Ток цитоплазмы называется такжециклозом . Он обеспечивает лучшую транспортировку веществ и способствует аэрации клетки.

Цитоплазма -обязательная часть живой клетки, где происходят все процессы клеточного обмена, кроме синтеза нуклеиновых кислот, совершающегося в ядре. Основу цитоплазмы составляет еематрикс , илигиалоплазма ,в который погружены органеллы.

Гиалоплазма – сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, она связывает все погруженные в нее органеллы, обеспечивая их взаимодействие. Гиалоплазма содержит ферменты и активно участвует в клеточном метаболизме, в ней протекают такие биохимические процессы, как гликолиз, синтез аминокислот, синтез жирных кислот и масел и др. Она способна к активному движению и участвует во внутриклеточном транспорте веществ.

Часть структурных белковых компонентов гиалоплазмы формирует надмолекулярные агрегаты со строго упорядоченным расположением молекул - микротрубочки имикрофиламенты .Микротрубочки – это тонкие цилиндрические структуры диаметром около 24 нм и длиной до нескольких микрометров. Их стенка состоит из спирально расположенных сферических субъединиц белка тубулина. Микротрубочки участвуют в ориентации образуемых плазмалеммой целлюлозных микрофибрилл клеточной стенки, во внутриклеточном транспорте, поддержании формы протопласта. Из них образуются нити веретена деления во время митоза, жгутики и реснички.Микрофиламенты представляют собой длинные нити толщиной 5-7 нм, состоящие из сократительного белка актина. В гиалоплазме они образуют пучки – цитоплазматические волокна, или принимают вид трехмерной сети, прикрепляясь к плазмалемме, пластидам, элементам эндоплазматической сети, рибосомам, микротрубочкам. Считается, что, сокращаясь, микрофиламенты генерируют движение гиалоплазмы и направленное перемещение прикрепленных к ним органелл. Совокупность микротрубочек и микрофиламентов составляетцитоскелет .

В основе структуры цитоплазмы лежат биологическиемембраны –тончайшие (4-10 нм) пленки, построенные в основном из фосфолипидов и белков – липопротеидов. Молекулы липидов образуют структурную основу мембран. Фосфолипиды располагаются двумя параллельными слоями таким образом, что их гидрофильные части направлены наружу, в водную среду, а гидрофобные остатки жирных кислот – внутрь. Часть молекул белков располагается несплошным слоем на поверхности липидного каркаса с одной или обеих его сторон, часть их погружена в этот каркас, а некоторые проходят через него насквозь, образуя в мембране гидрофильные «поры» (рис. 2.2 ). Большинство мембранных белков представлено различными ферментами.

Рис. 2.2.Схема строения биологической мембраны :Б – молекула белка;Фл – молекула фосфолипида.

Мембраны – живые компоненты цитоплазмы. Они отграничивают протопласт от внеклеточной среды, создают внешнюю границу органелл и участвуют в создании их внутренней структуры, во многом являясь носителем их функций. Характерной особенностью мембран является их замкнутость, непрерывность – концы их никогда не бывают открытыми. В некоторых особенно активных клетках мембраны могут составлять до 90% сухого вещества цитоплазмы.

Одноизосновных свойств биологических мембран – их избирательнаяпроницаемость (полупроницаемость): одни вещества проходят через них с трудом или вообще не проходят (барьерное свойство), другие проникают легко. Избирательная проницаемость мембран создает возможность подразделения цитоплазмы на изолированные отсеки –компартменты – различного химического состава, в которых одновременно и независимо друг от друга могут протекать различные биохимические процессы, часто противоположные по направлению.

Пограничными мембранами протопласта являются плазмалемма – плазматическая мембрана и тонопласт – вакуолярная мембрана. Плазмалемма – наружная, поверхностная мембрана цитоплазмы, обычно плотно прилегает к клеточной стенке. Она регулирует обмен веществ клетки с окружающей средой, воспринимает раздражения и гормональные стимулы, координирует синтез и сборку целлюлозных микрофибрилл клеточной стенки. Тонопласт регулирует обмен веществ между протопластом и клеточным соком.

Рибосомы – маленькие (около 20 нм), почти сферические гранулы, состоящие из рибонуклеопротеидов – комплексов РНК и различных структурных белков. Это единственные органеллы эукариотической клетки, которые не имеют мембран. Рибосомы располагаются в цитоплазме клетки свободно, или же прикрепляются к мембранам эндоплазматической сети. Каждая клетка содержит десятки и сотни тысяч рибосом. Располагаются рибосомы поодиночке либо группами из 4-40 (полирибосомы , илиполисомы ), где отдельные рибосомы связаны между собой нитевидной молекулой информационной РНК, несущей информацию о структуре белка. Рибосомы (точнее, полисомы) – центры синтеза белка в клетке.

Рибосома состоит из двух субъединиц (большой и малой), соединенных между собой ионами магния. Субъединицы образуются в ядре, а именно в ядрышке, сборка рибосом осуществляется в цитоплазме. Рибосомы обнаружены также в митохондриях и пластидах, но их размер меньше и соответствует размеру рибосом прокариотических организмов.

Эндоплазматическая сеть (эндоплазматическийретикулум) представляет собой разветвленную трехмерную сеть каналов, пузырьков и цистерн, ограниченных мембранами, пронизывающую гиалоплазму. Эндоплазматическая сеть в клетках, синтезирующих белки, состоит из мембран, несущих на наружной поверхности рибосомы. Такая форма получила названиегранулярной , илишероховатой (рис. 2.1 ). Эндоплазматическая сеть, не имеющая рибосом, называетсяагранулярной , илигладкой . Агранулярная эндоплазматическая сеть принимает участие в синтезе жиров и других липофильных соединений (эфирные масла, смолы, каучук).

Эндоплазматическая сеть функционирует как коммуникационная система клетки и используется для транспортировки веществ. Эндоплазматические сети соседних клеток соединяются через цитоплазматические тяжи – плазмодесмы , которые проходят сквозь клеточные стенки. Эндоплазматическая сеть – центр образования и роста клеточных мембран. Она дает начало таким компонентам клетки, как вакуоли, лизосомы, диктиосомы, микротельца. При посредстве эндоплазматической сети осуществляется взаимодействие между органеллами.

Аппарат Гольджи названпоимениитальянскогоученого К. Гольджи, впервые описавшего его в животных клетках. В клетках растений аппарат Гольджи состоит из отдельныхдиктиосом , илителец Гольджи ипузырьков Гольджи . Каждая диктиосома представляет собой стопку из 5-7 и более уплощенных округлых цистерн диаметром около 1 мкм, ограниченных мембраной (рис. 2.3). По краям диктиосомы часто переходят в систему тонких ветвящихся трубок. Число диктиосом в клетке сильно колеблется (от 10-50 до нескольких сотен) в зависимости от типа клетки и фазы ее развития. Пузырьки Гольджи различного диаметра отчленяются от краев диктиосомных цистерн или краев трубок и направляются обычно в сторону плазмалеммы или вакуоли.

Рис. 2.3.Схема строения диктиосомы.

Диктиосомы являются центрами синтеза, накопления и выделения полисахаридов, прежде всего пектиновых веществ и гемицеллюлоз матрикса клеточной стенки и слизей. Пузырьки Гольджи транспортируют полисахариды к плазмалемме. Особенно развит аппарат Гольджи в клетках, интенсивно секретирующих полисахариды.

Лизосомы –органеллы, отграниченные от гиалоплазмы мембраной и содержащие гидролитические ферменты, способные разрушать органические соединения. Лизосомы растительных клеток представляют собой мелкие (0,5-2 мкм) цитоплазматические вакуоли и пузырьки – производные эндоплазматической сети или аппарата Гольджи. Основная функция лизосом - локальныйавтолиз – разрушение отдельных участков цитоплазмы собственной клетки, заканчивающееся образованием на ее месте цитоплазматической вакуоли. Локальный автолиз у растений имеет в первую очередь защитное значение: при временном недостатке питательных веществ клетка может сохранять жизнеспособность за счет переваривания части цитоплазмы. Другая функция лизосом – удаление изношенных или избыточных клеточных органелл, а также очищение полости клетки после отмирания ее протопласта, например при образовании водопроводящих элементов.

Микротельца – мелкие (0,5-1,5 мкм) сферические органеллы, окруженные одной мембраной. Внутри находится тонкогранулярный плотный матрикс, состоящий из окислительно-восстановительных ферментов. Наиболее известны из микротелецглиоксисомы ипероксисомы . Глиоксисомы участвуют в превращении жирных масел в сахара, что происходит при прорастании семян. В пероксисомах происходят реакции светового дыхания (фотодыхания), при этом в них окисляются продукты фотосинтеза с образованием аминокислот.

Митохондрии - округлые или эллиптические, реже нитевидные органеллы диаметром 0,3-1 мкм, окруженные двумя мембранами. Внутренняя мембрана образует выросты в полость митохондрии –кристы , которые значительно увеличивают ее внутреннюю поверхность. Пространство между кристами заполненоматриксом . В матриксе находятся рибосомы, более мелкие, чем рибосомы гиалоплазмы, и нити собственной ДНК (рис. 2.4).

Рис. 2.4.Схемы строения митохондрии в трехмерном изображении (1) и на срезе (2): ВМ – внутренняя мембрана митохондрии;ДНК – нить митохондриальной ДНК;К – криста;Ма – матрикс;НМ – наружная мембрана митохондрии;Р – митохондриальные рибосомы.

Митохондрии называют силовыми станциями клетки. В них осуществляется внутриклеточное дыхание , в результате которого органические соединения расщепляются с высвобождением энергии. Эта энергия идет на синтез АТФ –окислительноефосфорилирование . По мере необходимости энергия, запасенная в АТФ, используется для синтеза различных веществ и в различных физиологических процессах. Число митохондрий в клетке колеблется от нескольких единиц до нескольких сотен, особенно их много в секреторных клетках.

Митохондрии являются постоянными органеллами, которые не возникают заново, а распределяются при делении между дочерними клетками. Увеличение числа митохондрий происходит за счет их деления. Это возможно благодаря наличию в митохондриях собственных нуклеиновых кислот. Митохондрии способны к независимому от ядра синтезу некоторых своих белков на собственных рибосомах под контролем митохондриальной ДНК. Однако эта их независимость неполная, так как развитие митохондрий происходит под контролем ядра, и митохондрии, таким образом, являются полуавтономными органеллами.

Пластиды –органеллы, характерные только для растений. Различают три типа пластид: 1)хлоропласты (пластиды зеленого цвета); 2)хромопласты (пластиды желтого, оранжевого или красного цвета) илейкопласты (бесцветные пластиды). Обычно в клетке встречаются пластиды только одного типа.

Хлоропласты имеют наибольшее значение, в них протекает фотосинтез. Они содержат зеленый пигментхлорофилл , придающий растениям зеленый цвет, и пигменты, относящиеся к группекаротиноидов . Каротиноиды имеют окраску от желтой и оранжевой до красной и коричневой, но обычно она маскируется хлорофиллом. Каротиноиды делят накаротины , имеющие оранжевую окраску, иксантофиллы , имеющие желтую окраску. Это липофильные (жирорастворимые) пигменты, по химической структуре они относятся к терпеноидам.

Хлоропласты растений имеют форму двояковыпуклой линзы и размеры 4-7 мкм, они хорошо видны в световой микроскоп. Число хлоропластов в фотосинтезирующих клетках может достигать 40-50. У водорослей роль фотосинтетического аппарата выполняют хроматофоры . Их форма разнообразна: чашевидная (хламидомонада), лентовидная (спирогира), пластинчатая (пиннулярия) и др. Хроматофоры значительно крупнее, число их в клетке – от 1 до 5.

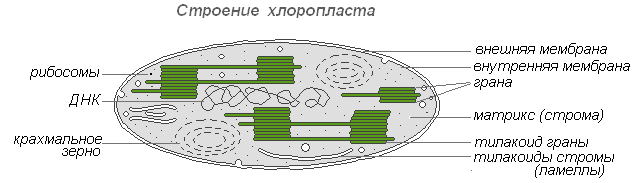

Хлоропласты имеют сложное строение. От гиалоплазмы они отграничены двумя мембранами – наружной и внутренней. Внутреннее содержимое называется строма . Внутренняя мембрана формирует внутри хлоропласта сложную, строго упорядоченную систему мембран, имеющих форму плоских пузырьков, называемыхтилакоидами . Тилакоиды собраны в стопки -граны , напоминающие столбики монет. Граны связаны между собой тилакоидами стромы (межгранными тилакоидами), проходящими через них насквозь вдоль пластиды (рис. 2.5 ). Хлорофиллы и каротиноиды встроены в мембраны тилакоидов гран. В строме хлоропластов находятсяпластоглобулы – сферические включения жирных масел, в которых растворены каротиноиды, а также рибосомы, сходные по величине с рибосомами прокариот и митохондрий, и нити ДНК. Часто в хлоропластах встречаются крахмальные зерна, это так называемыйпервичный , илиассимиляционныйкрахмал – временное хранилище продуктов фотосинтеза.

Рис. 2.5.Схема строения хлоропласта в трехмерном изображении (1) и на срезе (2): Вм – внутренняя мембрана;Гр – грана;ДНК – нить пластидной ДНК;НМ – наружная мембрана;Пг – пластоглобула;Р – рибосомы хлоропласта;С – строма;ТиГ – тилакоид граны;ТиМ – межгранный тилакоид.

Хлорофилл и хлоропласты образуются только на свету. Растения, выращенные в темноте, не имеют зеленой окраски и называются этиолированными . Вместо типичных хлоропластов в них образуются измененные пластиды, не имеющие развитой внутренней мембранной системы, -этиопласты .

Основная функция хлоропластов – фотосинтез , образование органических веществ из неорганических за счет энергии света. Центральная роль в этом процессе принадлежит хлорофиллу. Он поглощает энергию света и направляет ее на осуществление реакций фотосинтеза. Эти реакции подразделяются на светозависимые и темновые (не требующие присутствия света). Светозависимые реакции состоят в преобразовании световой энергии в химическую и разложении (фотолизе) воды. Они приурочены к мембранам тилакоидов. Темновые реакции – восстановление углекислого газа воздуха водородом воды до углеводов (фиксация СО 2) – протекают в строме хлоропластов.

В хлоропластах, как и в митохондриях, происходит синтез АТФ. В этом случае источником энергии служит солнечный свет, поэтому его называют фотофосфорилированием . Хлоропласты участвуют также в синтезе аминокислот и жирных кислот, служат хранилищем временных запасов крахмала.

Наличие ДНК и рибосом указывает, как и в случае митохондрий, на существование в хлоропластах своей собственной белоксинтезирующей системы. Действительно, большинство белков мембран тилакоидов синтезируется на рибосомах хлоропластов, тогда как основное число белков стромы и липиды мембран имеют внепластидное происхождение.

Лейкопласты - мелкие бесцветные пластиды. Они встречаются в основном в клетках органов, скрытых от солнечного света, таких как корни, корневища, клубни, семена. Строение их в общих чертах сходно со строением хлоропластов: оболочка из двух мембран, строма, рибосомы, нити ДНК, пластоглобулы аналогичны таковым хлоропластов. Однако, в отличие от хлоропластов, у лейкопластов слабо развита внутренняя мембранная система.

Лейкопласты – это органеллы, связанные с синтезом и накоплением запасных питательных веществ, в первую очередь крахмала, редко белков и липидов. Лейкопласты, накапливающие крахмал, называютсяамилопластами . Этот крахмал имеет вид зерен, в отличие от ассимиляционного крахмала хлоропластов, он называетсязапасным , иливторичным . Запасной белок может откладываться в форме кристаллов или аморфных включений в так называемыхпротеинопластах , жирные масла – в виде пластоглобул вэлайопластах .

Часто в клетках встречаются лейкопласты, не накапливающие запасные питательные вещества, их роль еще до конца не выяснена. На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты.

Хромопласты - пластиды оранжевого, красного и желтого цвета, который обусловлен пигментами, относящимися к группе каротиноидов. Хромопласты встречаются в клетках лепестков многих растений (ноготки, лютик, одуванчик), зрелых плодов (томат, шиповник, рябина, тыква, арбуз), редко - корнеплодов (морковь), а также в осенних листьях.

Внутренняя мембранная система в хромопластах, как правило, отсутствует. Каротиноиды чаще всего растворены в жирных маслах пластоглобул (рис. 2.6), и хромопласты имеют более или менее сферическую форму. В некоторых случаях (корнеплоды моркови, плоды арбуза) каротиноиды откладываются в виде кристаллов различной формы. Кристалл растягивает мембраны хромопласта, и он принимает его форму: зубчатую, игловидную, серповидную, пластинчатую, треугольную, ромбовидную и др.

Рис. 2.6.Хромопласт клетки мезофилла лепестка лютика: ВМ – внутренняя мембрана;НМ – наружная мембрана;Пг – пластоглобула;С – строма.

Значение хромопластов до конца еще не выяснено. Большинство из них представляют собой стареющие пластиды. Они, как правило, развиваются из хлоропластов, при этом в пластидах разрушаются хлорофилл и внутренняя мембранная структура, и накапливаются каротиноиды. Это происходит при созревании плодов и пожелтении листьев осенью. Косвенное биологическое значение хромопластов состоит в том, что они обусловливают яркую окраску цветков и плодов, привлекающую насекомых для перекрестного опыления и других животных для распространения плодов. В хромопласты могут превращаться и лейкопласты.

Пластиды всех трех типов образуются из пропластид – мелких бесцветных телец, которые находятся в меристематических (делящихся) клетках корней и побегов. Пропластиды способны делиться и по мере дифференциации превращаются в пластиды разного типа.

В эволюционном смысле первичным, исходным типом пластид являются хлоропласты, из которых произошли пластиды остальных двух типов. В процессе индивидуального развития (онтогенеза) почти все типы пластид могут превращаться друг в друга.

Пластиды имеют много общих черт с митохондриями, отличающих их от других компонентов цитоплазмы. Это, прежде всего, оболочка из двух мембран и относительная генетическая автономность, обусловленная наличием собственных рибосом и ДНК. Такое своеобразие органелл легло в основу представления, что предшественниками пластид и митохондрий были бактерии, которые в процессе эволюции оказались встроенными в эукариотическую клетку и постепенно превратились в хлоропласты и митохондрии.

Ядро – основная и обязательная часть эукариотической клетки. Ядро является центром управления обменом веществ клетки, ее ростом и развитием, контролирует деятельность всех других органелл. Ядро хранит генетическую информацию и передает ее дочерним клеткам в процессе клеточного деления. Ядро имеется во всех живых растительных клетках, исключение составляют только зрелые членики ситовидных трубок флоэмы. Клетки с удаленным ядром, как правило, быстро погибают.

Ядро – самая крупная органелла, его размер составляет 10-25 мкм. Очень большие ядра у половых клеток (до 500 мкм). Форма ядра чаще сферическая или эллипсоидальная, но в сильно удлиненных клетках может быть линзовидной или веретеновидной.

Клетка, как правило, содержит одно ядро. В молодых (меристематических) клетках оно обычно занимает центральное положение. По мере роста центральной вакуоли ядро смещается к клеточной стенке и располагается в постенном слое цитоплазмы.

По химическому составу ядро резко отличается от остальных органелл высоким (15-30%) содержанием ДНК – вещества наследственности клетки. В ядре сосредоточено 99% ДНК клетки, она образует с ядерными белками комплексы – дезоксирибонуклеопротеиды. В ядре содержатся также в значительных количествах РНК (в основном иРНК и рРНК) и белки.

Структура ядра одинакова у всех эукариотических клеток. В ядре различают хроматин иядрышко , которые погружены вкариоплазму ; от цитоплазмы ядро отделеноядернойоболочкой с порами (рис. 2.1 ).

Ядерная оболочка состоит из двух мембран. Наружная мембрана, граничащая с гиалоплазмой, несет прикрепленные рибосомы. Оболочка пронизана довольно крупными порами, благодаря которым обмен между цитоплазмой и ядром значительно облегчен; через поры проходят макромолекулы белка, рибонуклеопротеиды, субъединицы рибосом и др. Наружная ядерная мембрана в некоторых местах объединяется с эндоплазматической сетью.

Кариоплазма(нуклеоплазма , илиядерныйсок) – основное вещество ядра, служит средой для распределения структурных компонентов – хроматина и ядрышка. В ней содержатся ферменты, свободные нуклеотиды, аминокислоты, иРНК, тРНК, продукты жизнедеятельности хромосом и ядрышка.

Ядрышко - плотное, сферическое тельце диаметром 1-3 мкм. Обычно в ядре содержатся 1-2, иногда несколько ядрышек. Ядрышки являются основным носителем РНК ядра, состоят из рибонуклеопротеидов. Функция ядрышек – синтез рРНК и образование субъединиц рибосом.

Хроматин - важнейшая часть ядра. Хроматин состоит из молекул ДНК, связанных с белками, - дезоксирибонуклеопротеидов. Во время деления клетки хроматин дифференцируется вхромосомы . Хромосомы представляют собой уплотненные спирализованные нити хроматина, они хорошо различимы в метафазе митоза, когда можно подсчитать число хромосом и рассмотреть их форму. Хроматин и хромосомы обеспечивают хранение наследственной информации, ее удвоение и передачу из клетки в клетку.

Число и форма хромосом (кариотип ) одинаковы во всех клетках тела организмов одного вида. В ядрах соматических (неполовых) клеток содержитсядиплоидный (двойной) набор хромосом – 2n. Он образуется в результате слияния двух половых клеток сгаплоидным (одинарным) набором хромосом –n. В диплоидном наборе каждая пара хромосом представлена гомологичными хромосомами, происходящими одна от материнского, а другая от отцовского организма. Половые клетки содержат по одной хромосоме из каждой пары гомологичных хромосом.

Число хромосом у разных организмов варьирует от двух до нескольких сотен. Как правило, каждый вид имеет характерный и постоянный набор хромосом, закрепленный в процессе эволюции данного вида. Изменение хромосомного набора происходит только в результате хромосомных и геномных мутаций. Наследственное кратное увеличение числа наборов хромосом получило название полиплоидии , некратное изменение хромосомного набора –анеуплоидии . Растения –полиплоиды характеризуются более крупными размерами, большей продуктивностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Они представляют большой интерес как исходный материал для селекции и создания высокопродуктивных сортов культурных растений. Полиплоидия также играет большую роль в видообразовании у растений.

Деление клетки

Возникновение новых ядер происходит за счет деления уже существующих. При этом ядро в норме никогда не делится простой перетяжкой пополам, поскольку такой способ не может обеспечить совершенно одинакового распределения наследственного материала между двумя дочерними клетками. Это достигается с помощью сложного процесса деления ядра, называемого митозом .

Митоз –это универсальная форма деления ядра, сходная у растений и животных. В нем различают четыре фазы:профазу ,метафазу ,анафазу ителофазу (рис. 2.7 ). Период между двумя митотическими делениями называетсяинтерфаза .

В профазе в ядре начинают выявляться хромосомы. Сначала они имеют вид клубка из перепутанных нитей. Затем хромосомы укорачиваются, утолщаются и располагаются упорядоченно. В конце профазы исчезает ядрышко, а ядерная оболочка фрагментируется на отдельные короткие цистерны, неотличимые от элементов эндоплазматической сети, кариоплазма смешивается с гиалоплазмой. На двух полюсах ядра появляются скопления микротрубочек, из которых впоследствии образуются нитимитотическоговеретена .

В метафазе хромосомы окончательно обособляются и собираются в одной плоскости посередине между полюсами ядра, образуяметафазнуюпластинку . Хромосомы образованы двумя сложенными по длине одинаковымихроматидами , каждая из которых содержит одну молекулу ДНК. Хромосомы имеют перетяжку -центромеру , которая делит их на два равных или неравных плеча. В метафазе хроматиды каждой хромосомы начинают отделяться друг от друга, связь между ними сохраняется только в области центромеры. К центромерам прикрепляются нити митотического веретена. Они состоят из параллельно расположенных групп микротрубочек. Митотическое веретено – это аппарат специфической ориентации хромосом в метафазной пластинке и распределения хромосом по полюсам клетки.

В анафазе каждая хромосома окончательно разделяется на две хроматиды, которые становятся сестринскими хромосомами. Затем с помощью нитей веретена одна из пары сестринских хромосом начинает двигаться к одному полюсу ядра, вторая – к другому.

Телофаза наступает, когда сестринские хромосомы достигают полюсов клетки. Веретено исчезает, группирующиеся по полюсам хромосомы деконденсируются и удлиняются – они переходят в интерфазный хроматин. Появляются ядрышки, вокруг каждого из дочерних ядер собирается оболочка. Каждая дочерняя хромосома состоит всего из одной хроматиды. Достройка второй половины, осуществляемая путем редупликации ДНК, происходит уже в интерфазном ядре.

Рис. 2.7.Схема митоза и цитокинеза клетки с числом хромосом 2n=4 : 1 – интерфаза; 2,3 – профаза; 4 – метафаза; 5 – анафаза; 6 – телофаза и образование клеточной пластинки; 7 – завершение цитокинеза (переход к интерфазе);В – митотическое веретено;КП – формирующаяся клеточная пластинка;Ф – волокна фрагмопласта;Хм – хромосома;Яд – ядрышко;ЯО – ядерная оболочка.

Продолжительность митоза колеблется от 1 до 24 часов. В результате митоза и последующей интерфазы клетки получают одинаковую наследственную информацию и содержат идентичные по числу, размеру и форме с материнскими клетками хромосомы.

В телофазе начинается деление клетки – цитокинез . Сначала между двумя дочерними ядрами появляются многочисленные волокна, совокупность этих волокон имеет форму цилиндра и называетсяфрагмопласт (рис. 2.7 ). Как и нити веретена, волокна фрагмопласта образованы группами микротрубочек. В центре фрагмопласта, в экваториальной плоскости между дочерними ядрами, скапливаются пузырьки Гольджи, содержащие пектиновые вещества. Они сливаются друг с другом и дают началоклеточнойпластинке , а ограничивающая их мембрана становится частью плазмалеммы.

Клеточная пластинка имеет форму диска и растет центробежно по направлению к стенкам материнской клетки. Волокна фрагмопласта контролируют направление движения пузырьков Гольджи и рост клеточной пластинки. Когда клеточная пластинка достигает стенок материнской клетки, образование перегородки и обособление двух дочерних клеток заканчиваются, фрагмопласт исчезает. После завершения цитокинеза обе клетки приступают к росту, достигают размера материнской клетки и затем могут снова делиться или переходят к дифференциации.

Мейоз (редукционное деление ядра) – особый способ деления, при котором в отличие от митоза происходит редукция (уменьшение) числа хромосом и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. У животных мейоз – основное звеногаметогенеза (процесса образования гамет), а у растений –спорогенеза (процесса образования спор). Если бы не было мейоза, число хромосом при слиянии клеток во время полового процесса должно было бы удваиваться до бесконечности.

Мейоз состоит из двух последовательных делений, в каждом из которых можно выделить те же четыре стадии, что и в обычном митозе (рис.2.8 ).

В профазе первого деления, как и в профазе митоза, хроматин ядра переходит в конденсированное состояние – образуются типичные для данного вида растения хромосомы, ядерная оболочка и ядрышко исчезают. Однако при мейозе гомологичные хромосомы располагаются не в беспорядке, а попарно, контактируя друг с другом по всей их длине. При этом спаренные хромосомы могут обмениваться между собой отдельными участками хроматид. В метафазе первого деления гомологичные хромосомы образуют не однослойную, а двухслойную метафазную пластинку. В анафазе первого деления гомологичные хромосомы каждой пары расходятся по полюсам веретена деления без продольного разъединения их на изолированные хроматиды. В результате в телофазе у каждого из полюсов деления оказывается уменьшенное вдвое, гаплоидное число хромосом, состоящих не из одной, а из двух хроматид. Распределение гомологичных хромосом по дочерним ядрам носит случайный характер.

Сразу после телофазы первого деления начинается второй этап мейоза – обычный митоз с разделением хромосом на хроматиды. В результате этих двух делений и следующего за ними цитокинеза образуются четыре гаплоидные дочерние клетки – тетрада . При этом между первым и вторым ядерными делениями интерфаза, а, значит, и редупликация ДНК, отсутствуют. При оплодотворении диплоидный набор хромосом восстанавливается.

Рис. 2.8.Схема мейоза при числе хромосом2n=4 : 1 – метафазаI(гомологичные хромосомы собраны попарно в метафазной пластинке); 2 – анафазаI(гомологичные хромосомы отдаляются друг от друга к полюсам веретена без расщепления на хроматиды); 3 – метафазаII(хромосомы располагаются в метафазн

Введение

Растение, как и всякий живой организм, состоит из клеток, причем каждая клетка порождается тоже клеткой. Клетка — это простейшая и обязательная единица живого, это его элемент, основа строения, развития и всей жизнедеятельности организма.

Существуют растения, построенные из одной-единственной клетки. К ним относятся одноклеточные водоросли и одноклеточные грибы. Обычно это микроскопические организмы, но есть и довольно крупные одноклеточные (длина одноклеточной морской водоросли ацетабулярии достигает 7 см). Большинство растений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, — это многоклеточные организмы, построенные из большого числа клеток. Например, в одном листе древесного растения их около 20 000 000. Если дерево имеет 200 000 листьев (а это вполне реальная цифра), то число клеток во всех них составляет 4000 000 000 000. Дерево в целом содержит еще раз в 15 больше клеток.

Растения, за исключением некоторых низших, состоят из органов, каждый из которых выполняет свою функцию в организме. Например, у цветковых растений органами являются корень, стебель, лист, цветок. Каждый орган обычно построен из нескольких тканей. Ткань — это собрание клеток, сходных по строению и функциям. Клетки каждой ткани имеют свою специальность. Выполняя работу по своей специальности, они вносят вклад в жизнь целого растения, которая состоит в сочетании и взаимодействии разных видов работы различных клеток, органов, тканей.

Основными, самыми общими компонентами, из которых построены клетки, являются ядро, цитоплазма с многочисленными органоидами различного строения и функций, оболочка, вакуоль. Оболочка покрывает клетку снаружи, под ней находится цитоплазма, в ней — ядро и одна или несколько вакуолей. Как строение, так и свойства клеток разных тканей в связи с их разной специализацией резко различаются. Перечисленные основные компоненты и органоиды, о которых речь пойдет дальше, развиты в них в различной степени, имеют неодинаковое строение, а иногда тот или иной компонент может вовсе отсутствовать.

Главнейшими группами тканей, из которых построены вегетативные (непосредственно не связанные с размножением) органы высшего растения, являются следующие: покровные, основные, механические, проводящие, выделительные, меристематические. В каждую группу обычно входит несколько тканей, имеющих сходную специализацию, но построенных каждая по-своему из определенного вида клеток. Ткани в органах не изолированы друг от друга, а составляют системы тканей, в которых элементы отдельных тканей чередуются. Так, древесина — это система из механической и проводящей, а иногда и основной ткани.

Клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов.

Клетки эмбриональных (неспециализированных) тканей животных и растений в общем плане строения очень сходны. Именно это обстоятельство в свое время явилось причиной для появления и развития клеточной теории. Морфологические различия проявляются уже в дифференцированных клетках специализированных тканей растений и животных. Особенности строения растительной клетки, как и растения в целом, связаны с образом жизни и способом питания. Большинство растений ведет относительно неподвижный (прикрепленный) образ жизни. Специфика питания растений состоит в том, что вода и питательные вещества: органические и неорганические, находятся вокруг в рассеянном виде и растению приходится их поглощать путем диффузии. Кроме того, зеленые растения на свету осуществляют автотрофный способ питания. Благодаря этому, эволюционно сложились некоторые специфические особенности строения и роста растительных клеток. К ним относятся:

· прочная полисахаридная клеточная стенка, окружающая клетку и составляющая жесткий каркас;

· пластидная система, возникшая в связи с автотрофным типом питания;

· вакуолярная система, которая в зрелых клетках обычно представлена крупной центральной вакуолью, занимающей до 95% объема клетки и играющей важную роль в поддержании тургорного давления;

· особый тип роста клеток путем растяжения (за счет увеличения объема вакуоли);

· тотипотентность, то есть возможность регенерации полного растения из дифференцированной растительной клетки;

· есть еще одна деталь, отличающая растительные клетки от клеток животных: у растений при делении клеток не выражены центриоли.

Строение клетки в самом общем виде известно вам еще из курса общей биологии и при подготовке к вступительным экзаменам вы достаточно хорошо штудировали эту тему. Эта тема в разных аспектах рассматривается и в соответствующих университетских курсах (например, зоология беспозвоночных, низшие растения). Кроме того, более детальное знакомство с клеткой на высоком уровне предстоит в курсе «цитология». Нам же важно акцентировать внимание на специфических особенностях строения растительной клетки, причем преимущественно клетки высшего растения.

При самом поверхностном рассмотрении структуры типичной растительной клетки в ее составе обнаруживаются три основных компонента:

1. клеточная стенка,

2. вакуоль, занимающая в зрелых клетках центральное положение и заполняющая практически весь их объем и

3. протопласт, оттесняемый вакуолью к периферии в виде постенного слоя.

4. Именно эти компоненты обнаруживаются на малом увеличении светового микроскопа. Причем клеточная оболочка и вакуоль являются продуктами жизнедеятельности протопласта.

Живое тело клетки? протопласт состоит из органоидов, погруженных в гиалоплазму. К организмам клетки относятся: ядро, пластиды, митохондрии, диктиосомы, эндоплазматический ретикулум, микротельца и др. Гиалоплазма с органеллами за вычетом ядра составляет цитоплазму клетки.

Для выражения размеров субклеточных структур используются определенные меры длины: микрометр и нанометр.

Микрометр в системе единиц измерения СИ величина, равная 10-6 м. Говоря другими словами, микрометр (аббревиатура мкм) составляет 1/1000000 долю метра и 1/1000 долю миллиметра. 1 мкм = 10-6 м. Старое название этой меры микрон.

Нанометр в той же системе представляет миллионную долю миллиметра 1 нм = 10-9 м и тысячную долю микрометра.

Размеры и форма растительных клеток варьируются в широком диапазоне. В типичном случае размеры клеток высшего растения колеблются в пределах 10 - 300 мкм. Правда, встречаются клетки - гиганты, например, клетки сочной мякоти плодов цитрусовых составляют в поперечнике несколько миллиметров или чрезвычайно длинные лубяные волокна у крапивы достигают 80 мм длины при микроскопической толщине.

По форме различают изодиаметрические клетки, у которых линейные размеры во всех направлениях равны или отличаются незначительно (то есть длина, ширина и высота этих клеток сопоставимы). Такие клетки называют паренхимными (паренхима).

Сильно вытянутые клетки, у которых длина во много раз (иногда в сотни и тысячи) превышает высоту и ширину, называют прозенхимными (прозенхима).

Методы изучения растительной клетки

Для изучения клеток разработано и применяется множество методов, возможности которых определяют уровень наших знаний в этой области. Успехи в изучении биологии клетки, включая наиболее выдающиеся достижения последних лет, как правило, связаны с применением новых методов. Поэтому для более полного понимания клеточной биологии необходимо иметь хотя бы некоторое представление о соответствующих методах исследования клетки.

Световая микроскопия

Самым древним и, вместе с тем, наиболее распространенным методом изучения клетки является микроскопия. Можно сказать, что и начало изучения клетки было положено изобретением светового оптического микроскопа.

Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм. Это означает, что если вы смотрите на две линии, которые находятся друг от друга на расстоянии меньше 0,1 мм, они сливаются в одну. Чтобы различить структуры, расположенные более тесно, применяют оптические приборы, например, микроскоп.

Но возможности светового микроскопа не безграничны. Предел разрешения светового микроскопа задается длиной световой волны, то есть оптический микроскоп может быть использован только для изучения таких структур, минимальные размеры которых сопоставимы с длиной волны светового излучения. Лучший световой микроскоп имеет разрешающую способность около 0.2 мкм (или 200 нм), то есть примерно в 500 раз улучшает человеческий глаз. Теоретически построить световой микроскоп с большим разрешением невозможно.

Многие компоненты клетки близки по своей оптической плотности и без специальной обработки практически не видны в обычный световой микроскоп. Для того, чтобы сделать их видимыми, используют различные красители, обладающие определенной избирательностью.

В начале XIX в. Возникла потребность в красителях для окрашивания текстильных тканей, что в свою очередь вызвало ускоренное развитие органической химии. Оказалось, что некоторые из этих красителей окрашивают и биологические ткани и, что было уж совсем неожиданно, часто предпочтительно связываются с определенными компонентами клетки. Использование таких избирательных красителей дает возможность более тонко исследовать внутреннее строение клетки. Приведем лишь несколько примеров:

· краситель гематоксилин окрашивает некоторые компоненты ядра в синий или фиолетовый цвет;

· после обработки последовательно флороглюцином и затем соляной кислотой одревесневшие оболочки клеток становятся вишнево - красными;

· краситель судан III окращивает опробковевшие клеточные оболочки в розовый цвет;

· слабый раствор йода в йодистом калии окрашивает крахмальные зерна в синий цвет.

Для проведения микроскопических исследований большую часть тканей перед окраской фиксируют. После фиксации клетки становятся проницаемыми для красителей, а структура клетки стабилизируется. Одним из наиболее распространенных фиксаторов в ботанике является этиловый спирт.

Фиксация и окрашивание не единственные процедуры, используемые для приготовления препаратов. Толщина большинства тканей слишком велика, чтобы их сразу можно было наблюдать при высоком разрешении. Поэтому выполняют тонкие срезы на микротоме. В этом приборе использован принцип хлеборезки. Для растительных тканей изготавливают чуть более толстые срезы, чем для животных, поскольку клетки растений обычно крупнее. Толщина срезов растительных тканей для световой микроскопии около 10 мкм - 20 мкм. Некоторые ткани слишком мягкие, чтобы из них сразу же можно было получить срезы. Поэтому после фиксации их заливают в расплавленный парафин или специальную смолу, которые пропитывают всю ткань. После охлаждения образуется твердый блок, который затем режется на микротоме. Правда, для растительных тканей заливка применяется значительно реже, чем для животных. Это объясняется тем, что растительные клетки имеют прочные клеточные стенки, составляющие каркас ткани. Особенно прочны одревесневшие оболочки.

Однако заливка может нарушить структуру клетки, поэтому применяют еще и другой метод, где эта опасность уменьшена? быстрое замораживание. Здесь можно обойтись без фиксации и заливки. Замороженную ткань режут на специальном микротоме (криотоме).

Замороженные срезы, приготовленные таким способом, имеют явное преимущество, поскольку в них лучше сохраняются особенности естественной структуры. Однако их труднее готовить, а присутствие кристаллов льда все же нарушает некоторые детали.

Микроскопистов всегда беспокоила возможность потери и искажения некоторых компонентов клетки в процессе фиксации и окраски. Поэтому полученные результаты проверяют другими методами.

Весьма заманчивой представлялась возможность исследовать под микроскопом живые клетки, но так, чтобы более отчетливо проявились детали их строения. Такую возможность дают особые оптические системы: фазово-контрастный и интерференционный микроскопы. Хорошо известно, что световые волны, подобно волнам воды, могут интерферировать друг с другом, увеличивая или уменьшая амплитуду результирующих волн. В обычном микроскопе, проходя через отдельные компоненты клетки, световые волны меняют свою фазу, хотя человеческий глаз этих различий не улавливает. Но за счет интерференции можно преобразовать волны, и тогда разные компоненты клетки можно отличить друг от друга под микроскопом, не прибегая к окрашиванию. В этих микроскопах используют 2 пучка световых волн, которые взаимодействуют (налагаются) друг на друга, усиливая или уменьшая амплитуду волн, поступающих в глаз от разных компонентов клетки.

Электронная микроскопия

Возможности светового микроскопа, как уже было сказано, ограничиваются длиной волны видимого света. Его максимальная разрешающая способность составляет примерно 0.2 мкм.

Большой шаг вперед был сделан в микроскопии в 20-х годах нашего века, когда было обнаружено, что соответствующим образом подобранные электромагнитные поля можно использовать подобно линзам для фокусирования пучков электронов.

Длина волны электрона значительно меньше, чет длина волны видимого света, и если вместо света использовать электроны, то предел разрешения микроскопа может быть заметно снижен.

На основе всего этого был создан микроскоп, в котором вместо света используется пучок электронов. Первый электронный микроскоп сконструировали в 1931 г. Кнолл и Руска в Германии. Прошло, однако, много лет, прежде чем появилась возможность изучать при помощи этого микроскопа срезы тканей. Лишь в 50-е годы были разработаны методы изготовления срезов, обладающих необходимыми качествами. С этого времени началась новая эра микроскопии, и в науку буквально хлынул поток информации о тонком строении клеток (ультраструктуре клеток).

Сложности электронной микроскопии состоят в том, что для исследования биологических образцов необходима специальная обработка препаратов.

Первая трудность заключается в том, что электроны обладают очень ограниченной проникающей способностью, поэтому следует изготавливать ультратонкие срезы, толщиной 50 - 100 нм. Для того, чтобы получить столь тонкие срезы, ткани сперва пропитывают смолой: смола полимеризуется и формирует твердый пластмассовый блок. Затем с помощью острого стеклянного или алмазного ножа срезы нарезают на специальном микротоме.

Есть еще одна трудность: при прохождении через биологическую ткань электронов не получается контрастного изображения. Для того, чтобы получить контраст, тонкие срезы биологических образцов пропитывают солями тяжелых металлов.

Существует два основных типа электронных микроскопов. В трансмиссионном (просвечивающем) микроскопе пучок электронов, проходя сквозь специально подготовленный образец, оставляет его изображение на экране. Разрешающая способность современного трансмиссионного электронного микроскопа почти в 400 раз больше светового. Эти микроскопы имеют разрешающую способность около 0,5 нм (для сравнения: диаметр атома водорода около 0,1 нм).

Несмотря на столь высокое разрешение, просвечивающие электронные микроскопы имеют крупные недостатки:

· приходится работать с фиксированными материалами;

· изображение на экране получается двумерным (плоским);

· при обработке тяжелыми металлами разрушаются и видоизменяются некоторые клеточные структуры.

Трехмерное (объемное) изображение получают с помощью сканирующего электронного микроскопа (ЭМ). Здесь луч не проходит через образец, а отражается от его поверхности.

Исследуемый образец фиксируют и высушивают, после чего покрывают тонким слоем металла? операция называется оттенением (образец оттеняют).

В сканирующем ЭМ сфокусированный электронный пучок направляется на образец (образец сканируют). В результате металлическая поверхность образца испускает вторичные электроны слабой энергии. Они регистрируются и преобразуются в изображение на телевизионном экране. Максимальное разрешение сканирующего микроскопа невелико, около 10 нм, но зато изображение получается объемным.

Метод замораживания-скалывания

Принципиально новые возможности электронной микроскопии открылись сравнительно недавно, после разработки метода «замораживания - скалывания». С помощью этого метода исследуются тончайшие детали строения клетки, при этом получается объемное изображение в трансмиссионном электронном микроскопе.

При обычном замораживании в клетках образуются кристаллики льда, которые заметно искажают их структуру. Во избежание этого клетки замораживают очень быстро при температуре жидкого азота (- 196¦ С). При таком мгновенном замораживании кристаллы льда не успевают образоваться, и клетка не испытывает деформаций.

Замороженный блок раскалывают лезвием ножа (отсюда и название метода). Затем, обычно в вакуумной камере, избыток льда удаляют возгонкой. Эта операция называется травлением. После травления более резко обозначается рельеф в плоскости скола. Полученный образец оттеняется, то есть на поверхность образца напыляется тонкий слой тяжелых металлов. Однако весь фокус состоит в том, что напыление производится под углом к поверхности образца. Это очень важный момент. Появляется эффект тени, изображение выглядит объемным.

В трансмиссионном микроскопе электронный луч способен проникнуть только через очень тонкие срезы. Обычная толщина оттененных образцов чрезмерно велика, поэтому органическую материю, подстилающую слой металла, необходимо растворить. В результате остается тонкая металлическая реплика (или отпечаток) с поверхности образца. Реплику и используют в трансмиссионном микроскопе.

Этот метод предоставил, например, уникальную возможность наблюдать внутреннее строение мембран клетки.

Дифференциальное центрифугирование

Помимо микроскопии, другим основным и широко распространенным методом изучения клеток является дифференциальное центрифугирование или фракционирование.

Принцип метода состоит в том, что при центрифугировании развивается центробежная сила, под воздействием которой взвешенные частицы оседают на дно центрифужной пробирки.

После того, как в начале 40-х годов начали использовать ультрацентрифугу, разделение клеточных компонентов стало вполне реальным.

Прежде, чем подвергнуть клетки центрифугированию, их необходимо разрушить - разрушить жесткий каркас клеточных оболочек. Для этого используют различные методы: ультразвуковую вибрацию, продавливание через маленькие отверстия или самое обычное измельчение растительных тканей пестиком в фарфоровой ступе. При осторожном применении методов разрушения можно сохранить некоторые органеллы целыми.

При высокоскоростном центрифугировании крупные компоненты клетки (например, ядра) быстро оседают (седиментируют), при относительно низких скоростях и образуют осадок на дне центрифужной пробирки. При более высоких скоростях в осадок выпадают более мелкие компоненты, такие как хлоропласты и митохондрии.

То есть при центрифугировании компоненты клетки распадаются на фракции: крупные и мелкие, поэтому второе название метода? фракционирование. При этом, чем выше скорость и длительность цетрифугирования, тем мельче полученная фракция.

Скорость седиментации (осаждения) компонентов выражается с помощью коэффициента седиментации, обозначаемого S.

Этапы дифференциального центрифугирования: низкая скорость (ядра, цитоскелет), средняя скорость (хлоропласты), высокая скорость (митохондрии, ризосомы, микротельца), очень высокая скорость (рибосомы).

Фракционированные клеточные экстракты, называемые также бесклеточными системами, широко используются для изучения внутриклеточных процессов. Только работая с бесклеточными экстрактами, можно установить детальный молекулярный механизм биологических процессов. Так, использование именно этого метода принесло триумфальный успех в изучении биосинтеза белка.

Ну и вообще, чистые фракции внутриклеточных структур можно подвергать любым видам анализа.

Метод культуры клеток

Клетки животных, выделенные в культуру (то есть помещенные на питательную среду), погибают после определенного числа делений, поэтому считаются трудным и неудобным объектом для культивирования. Другое дело клетки растений, способные делиться неограниченное число раз.

Метод культуры клеток облегчает изучение механизмов клеточной дифференциации у растений.

На питательной среде клетки растений образуют однородную недифференцированную клеточную массу- каллус. Каллус обрабатывают гормонами. Под влиянием гормонов клетки каллуса могут давать начало разным органам.

Наименьшей частью организма является клетка, она способна существовать самостоятельно и имеет все признаки живого организма. В данной статье мы узнаем, какое строение имеет растительная клетка, кратко расскажем об её функциях и особенностях.

В природе существуют как одноклеточные растения, так и многоклеточные. Например, в подводном мире можно встретить одноклеточные водоросли, которые имеют все функции присущие живому организму.

Многоклеточная особь - это не просто набор клеток, а единый организм, способный образовывать различные ткани, органы, которые взаимодействуют друг с другом.

Строение растительной клетки у всех растений одинаковое и состоит из одних и тех же компонентов. Её состав следующий:

Рис. 1. Строение клетки растения.

В отличие от животной, растительная клетка имеет особую целлюлозную оболочку, вакуоль и пластиды.

Изучение строения и функций растительной клетки показало, что:

ТОП-4 статьи которые читают вместе с этой

Рис. 2. Изменения размера вакуоли при росте растения.

Клеточное строение растений учёные открыли ещё в XVII веке. Клетки апельсиновой мякоти видны невооружённым глазом, но чаще всего рассмотреть растительный организм можно под микроскопом.

Рис. 3. Строение аппарата Гольджи.

Исследование разнообразия царства растений выявило такие особенности:

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

Строение растительной клетки изучает наука - физиология растений. Клетка является основной структурной единицей как растительного , так и животного организма . Она представляет собой наименьшую часть организма, обладающую свойствами живого

Химический состав органоидов растительной клетки (в °/о от сухого вещества)

| Органоид | Белки | Липоиды | Нуклеиновые кислоты | Примечание |

| Цитоплазма | 80-95 | 2-3 | 1-2 | Большая часть нуклеиновых кислот - ДНК |

| Ядра | 50-80 | 8-40 | 10-30 | |

| Пластиды | 30-45 | 20-40 | 0,5-3,0 | |

| Митохондрии | 30-40 | 25-38 | 1-6 | |

| Рибосомы | 50-57 | 3-4 | 35 |

Изменения происходящие в растительной клетке при ее росте.

Изменения происходящие в растительной клетке при ее росте.